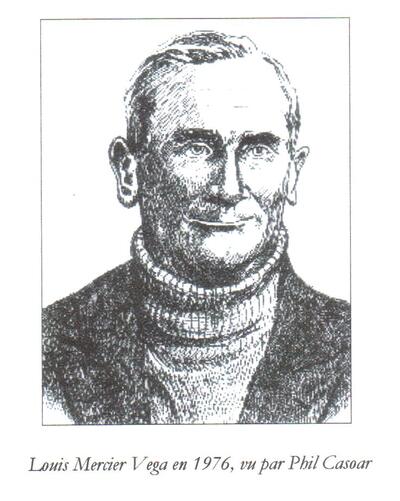

■ Louis MERCIER VEGA

LA CHEVAUCHÉE ANONYME

Avant-propos et postface de Charles Jacquier

Témoignage de Marianne Enckell

Marseille, Agone, « Mémoires sociales », 2006, 272 p.

« Dans un monde qui court à l’abîme... »

Tout commence à Marseille, en septembre 1939, juste avant l’orage et en des temps où, déjà, sur le cours Belzunce et la Canebière, la crapule a droit de cité. Avec sa « gueule de communiant » et ses faux « fafs » en poche, Parrain attend le départ, le souhaite, l’appelle. Au milieu des copains de la débine, ces « battus plusieurs fois », ces « débris cosmopolites des multiples déroutes », cette « tribu » où la « volonté constante de tenir » fait encore bon ménage avec la fraternité, il n’a plus qu’une certitude : « Il y a des périodes où l’on ne peut rien, sauf ne pas perdre la tête. » C’est avant qu’il fallait se battre, quand l’Espagne exigeait des armes et qu’on l’abandonna à son sort, et avant encore, quand le prolétariat allemand s’inclina sans lutter. À l’heure des défaites, il est toujours trop tard pour se reprendre. Reste la fuite vers des terres moins inhospitalières, l’insoumission ouverte, cette façon d’éprouver, « dans un monde qui court à l’abîme en chantant d’absurdes refrains », cet « amer orgueil de la lucidité désespérée ».

Quel serait l’autre choix pour ces « idéalistes déchirés » ? Le maquis, la résistance ? Possible, mais qui en parle alors et pour quoi faire ? Rejouer l’antifascisme au risque d’en être, une fois encore, les cocus ? Personne n’y croit, à part quelques Espagnols peu regardants sur la méthode et désireux d’une revanche sur Franco. Jouer son va-tout, comme Mario se l’imagine, en refaisant le geste des anarchistes Lucetti, Sbardelotto et Schirru contre le Duce, pour que tout ne soit pas « entièrement mécanique, absurde et vain » ? Soit, mais avec quels moyens, quelles infrastructures, quelles perspectives ? Non, Parrain n’y croit pas. Le temps est venu d’ouvrir les yeux. Solidaire, certes, « mais pas dans le mensonge et la duperie ». Ce qui monte, c’est la catastrophe et, pour lui, l’alternative est claire : la « suivre du dedans ou l’observer du dehors ». Il a choisi le dehors, ce qui ne saurait dire qu’il a la conscience tranquille.

C’est par le Nord qu’il faut sortir de la nasse. Grâce aux faux papiers de Fernand, le trotskard aux idées fixes mais à la solidarité sans faille, Parrain remonte vers Bruxelles, terrain de connaissance. Ses premiers pas le mènent vers la « librairie labyrinthe », celle de l’« épais » Martin, le compagnon de toujours. Les autorités belges espèrent échapper à la guerre en raflant les suspects, et il y en a. Les copains, eux, vivent dans l’expectative, résistant à leur façon, solidaire mais désordonnée, organisant des planques pour les sans-papiers, détournant quelques armes au cas où, montant quelques coups pour trouver de quoi tenir. Parrain les connaît ces syndicalistes du Bâtiment et du Livre, comme il connaît les autres, les individualistes, un brin illégalistes, un chouia pagailleurs. Une famille disparate, certes, mais conséquente dans les coups durs. C’est en son sein qu’il trouvera, il le sait, de quoi échapper à ce qui vient en quittant cette Europe de la svastika triomphante. Danton, l’employé de banque à la trogne de boxeur et aux cheveux roux, est de son avis. Comme Bob la Boulange, qui rêve de « colonie libre » au Paraguay. Comme Bianchi, le Rital. Comme Willy, le mineur de la Ruhr qui fait tout pour qu’on ne le prenne surtout pas pour un Allemand. Le groupe est prêt. Les passeports, c’est Scipione, dit « l’artiste », qui s’en charge, pour rien, parce qu’il faut le faire. Le reste, c’est beaucoup l’affaire du hasard, un peu aidé, il est vrai, par deux Espagnols cénétistes à l’affût sur le port d’Anvers : un douze mille tonnes de vieille ferraille battant pavillon grec. Le Jupiter part pour une destination lointaine, mais inconnue. Ils feront vite affaire avec Cap Nicolas. Il cherche des soutiers, ça tombe bien. À bord, c’est Babel.

La mer, c’est une promesse, mais le navire commande et la traversée n’a rien de la croisière. Aux machines, la chaleur est suffocante et les relations entre les hommes plutôt tendues. Dispersé dans la journée, le groupe se reforme au gré des tours et des pauses, le soir, pour être ensemble, même dans le silence ou les propos vagues. Le plus souvent, « une sorte de réserve, ou de pudeur, retient les uns et les autres de se raconter », mais il suffit que l’un d’entre eux se remémore pour qu’affleurent les souvenirs de tous. Ça compte les souvenirs, quand il ne reste qu’eux pour chasser la fatigue et redessiner l’espoir. Bob la Boulange, c’est le Fourcy qui lui revient en mémoire, ce grand claque parisien que les gars du Bâtiment appelait le « tombeau des berlingues » parce qu’ils y amenaient les jeunots se faire dépuceler et qui leur servit de base arrière au moment de la grève de 1937 sur le chantier de l’Exposition. Bianchi, lui, c’est l’Aragon qui l’anime, ou plutôt le souvenir d’Arrighi, ce forgeron respectueux du travail bien fait qui suivit Durruti dans la mort sur le front de Madrid. Willy, le taciturne, c’est encore l’Espagne libertaire qui nourrit sa mémoire, ces mois qu’il y passa, heureux comme jamais, malgré « les saloperies, les trahisons et les faux discours », heureux parce qu’il y apprit « qu’il est possible de vivre vraiment, sans renoncer à rien ». Alors, les autres se taisent. Ils savourent ce sentiment d’appartenance « à une grande famille, plus exaltante que la famille réelle ». En mer, « il n’y a rien de précis à s’offrir aux yeux. De la poupe ou de la proue, la vue dépasse la capacité de voir. » L’ennui y est accablant. Heureusement, les jours sont désormais comptés qui les séparent de la terre. On le leur a dit : ce sera Rosario, en Argentine. Le saut, ils l’ont fait, ou presque. L’Europe est loin. Reste à s’imaginer la suite. Pas facile. Pour Parrain, l’avenir, c’est une terre familière, le Chili. Pour Bob la Boulange, toujours le Paraguay. Pour Bianchi, la Bolivie. Pour Willy et Danton, l’inconnu.

Buenos Aires, 1940. Le groupe a cessé d’exister. De Rosario, Bob la Boulange et Bianchi sont montés vers le Nord. Quant à Willy, il a saisi la première opportunité pour descendre vers la Patagonie rebelle. Entre Danton et Parrain, en revanche, quelque chose s’est construit, une commune manière de sentir, une estime réciproque. Mieux, une affinité, pour reprendre ce mot que les anarchistes apprécient tant et qui préfigure la société future. Ensemble, ils ont l’impression d’être plus forts. Une fois de plus, le milieu anarchiste a joué son rôle. Milieu plutôt que mouvement, car, depuis qu’Uriburu est au pouvoir, rien n’est plus comme avant. Réprimé, démoralisé, divisé, le mouvement a fini par céder la place à des groupes éparpillés traînant « leurs souvenirs en reculant vers l’avenir », « privés d’aliments, condamnés à l’immobilité », supportant tant bien que mal cette « période entre chien et loup ». Désormais, c’est un peu « à chacun sa voie, avec la seule condition de respecter la morale non écrite », mais la solidarité demeure, pour tous, la valeur de base, jamais démentie.

Cette solidarité, Parrain et Danton peuvent la vérifier au quotidien : les copains s’occupent d’eux, sans compter, le cœur sur la main. Sans juger, non plus, même si, d’évidence, certains, « par haine du nazisme », auraient tendance à leur reprocher leur attitude. Pourquoi avoir fui le combat antifasciste ? Parrain et Danton ont beau avancer leurs arguments, expliquer que « masquer son impuissance par de la gesticulation » ne servirait à rien, affirmer que la défaite a eu lieu en Espagne quand la révolution était à l’ordre du jour, répéter leur refus de se laisser guider par les déferlantes mobilisatrices, la défense passe mal. Ils sentent bien qu’on ne les approuve pas. La solitude, c’est d’abord le sentiment d’une incompréhension.

Progressivement, des nouvelles leur parviennent, sous la forme de simples signes parfois. Des copains sont arrivés à Cuba, à Saint-Domingue, au Mexique. D’autres attendent qu’on statue sur leur sort à Ellis Island. D’autres encore sont en route. Quant à ceux qui sont restés, les plus nombreux, ils tentent tant bien que mal de maintenir le cap, de rester lucides à défaut de pouvoir agir, de résister aux pièges des propagandes qui s’affrontent. Pour Parrain, c’est à partir de cette réalité mouvante qu’il faut reconstruire, modestement, un réseau international capable d’exercer la solidarité, mais aussi d’analyser les réalités et d’ouvrir des perspectives internationalistes. Danton l’approuve, même s’il y croit moins car, parallèlement, d’autres nouvelles arrivent, accablantes, désespérantes qui lui laissent supposer « ce que va signifier (...) le triomphe nazi ». Entre eux deux, imperceptiblement, un éloignement s’instaure, d’autant que le « prurit activiste » de Danton se satisfait de plus en plus mal de l’attente. Au fond sa décision est prise. Il faudra s’adresser au Comité de la France-Libre de Buenos Aires, aller « jurer fidélité à la France – sur la Bible – au consulat anglais », devenir un de ces « anarchistes de Churchill » que certains maximalistes d’ici raillent, mais il le fera. Tout cela – il le sait encore, Danton – pour risquer de se retrouver quelque part en Australie ou en Afrique plutôt qu’à Londres. Le goût de la bagarre ou un « vieux fond d’antifascisme tout bête » ? Il ne le nie pas, mais ces raisons-là ne sauraient tout expliquer. Dans son cas, la distance a engendré le désir d’être sur place, proche de ce qu’il reste du mouvement libertaire, « dans une conjoncture nouvelle, au milieu des décombres, c’est-à-dire dans la perspective de reconstruire ». Quant à la part d’aventure individuelle qui soutient sa démarche, il ne songera pas à s’en défendre. Quel engagement anarchiste en est exempt ?

Parrain n’a pas cherché à le convaincre. À quoi bon ? Chacun est libre de vivre ses chimères, de s’inventer ses priorités, de choisir son combat. Au fond, il le comprend Danton. Cette terre n’est pas la sienne, il s’y sent étranger, inca-pable de construire. Il le comprend d’autant mieux, Parrain, qu’il partage avec lui la même sensation d’exil. Coupé de ses racines, on se contente de subir une réalité qu’on ne comprend pas et, par nécessité, on finit par s’inventer un monde irréel, rempli de l’écho d’une ancienne légende. On ne vit que dans la mémoire magnifiée, et on vit mal, bien sûr, parce qu’on est privé d’air. Parrain, ce n’est pas vers l’Europe en flammes qu’un désir lancinant l’appelle, c’est vers le Pacifique, vers ce Chili des origines. C’est là qu’il ira, pour s’immerger dans une réalité connue, pour faire vivre le réseau « Socialisme et liberté », mais aussi pour s’immerger dans la mêlée sociale.

La première lettre de Danton arrive à Santiago en juin 1941, écrite de Durban. Plus que les Français Libres – cette « faune assez curieuse » où l’on trouve de tout, même le pire –, c’est aux autochtones qu’elle s’intéresse, « ces prolos noirs, mal vêtus, courant sous la pluie, s’engouffrant dans leurs trains, l’air misérable, le dos courbé, la mine de gens traqués ». On ne se refait pas : c’est la guerre sociale qui compte et, quel que soit le point d’ancrage, « il y a beaucoup à voir et à comprendre ». À vivre, aussi, malgré la solitude qui gagne et l’espoir qui vacille.

Arlette GRUMO

Du hors-jeu et de l’engagement

comme techniques de résistance

La Chevauchée anonyme est davantage, bien davantage, que l’évident et passionnant témoignage d’un temps hésitant, c’est une façon de faire le bilan d’une vie militante, d’en extraire la ligne dominante des engagements et des choix qu’elle a suscités : une volonté farouche, orgueilleuse et désespérée d’y voir clair.

Pour la dire, cette vie, Louis Mercier Vega adopte la forme fictionnelle et le récit d’une époque d’effondrement : ces années noires d’une guerre qui solda définitivement tout espoir de transformation sociale, réduisant considérablement l’espace de ceux qui l’avaient porté et écrasant toute pensée libre au nom d’un antifascisme désormais obligatoire. Cette époque, il faut la prendre pour ce qu’elle est, mais aussi pour ce qu’elle symbolise, cet instant où le piège se referme sur le seul choix qu’imposent l’ennemi et ses machines de propagande : le Bien contre le Mal. Figures emblématiques de La Chevauchée anonyme, Parrain et Danton y sont confrontés à ce réel définitivement hostile, comme le fut Mercier lui-même, en 1939, mais aussi en 1945.

D’abord, l’issue réside dans le pas de côté de l’anarchiste, ce réflexe de l’en-dehors quand sonne le clairon et que monte la clameur commune. L’autre guerre, celle d’avant, a laissé des séquelles, incroyablement vives dans l’esprit des réfractaires. Plus jamais ça. Plus jamais la boucherie ni l’union sacrée. Plus jamais le Manifeste des seize et les « anarchistes de tranchée ». Plus jamais l’illusion démocratique. Ils ont déjà donné. L’insoumission, c’est, par définition, la réponse individuelle au jeu de massacre. Elle n’évalue pas, elle ne soupèse rien, elle refuse simplement l’infamante veulerie patriotique. C’est le propre des débâcles que de laisser l’individu seul face à ses choix.

La débâcle, parlons-en. L’Espagne fut tout à la fois le dernier point d’incandescence d’un anarchisme social dont la pratique portait le rêve émancipateur d’un « prolétariat conquérant » et son point de chute. Ce souvenir d’Espagne, intense, traverse La Chevauchée anonyme de part en part, blessure irrémédiable, nostalgie évidente d’un bonheur perdu, trahi, défait. L’émotion espagnole, Mercier n’y dérogea jamais. Ici, aux heures sombres, elle revient dans la bouche de divers personnages, comme éclat de mémoire lumineuse, comme sentiment d’échec aussi, constitutif de l’impuissance qui les habite et les exclut, comme conscience aiguë d’un non-retour, enfin. Et, puisque tout est perdu, il ne leur reste que l’honneur d’un hors-jeu clairement revendiqué, d’une dignité assumée aux marges d’une Histoire qui marche et qui écrase.

Pour tenir dans la tourmente, nous dit La Chevauchée anonyme, il faut non tant croire qu’une révolution sociale est possible, mais savoir que ce monde-ci est indéfendable. Sans cette certitude, aucune résistance ne saurait être autre chose qu’un alignement ou un compromis. Rester debout, c’est l’indispensable corollaire du hors-jeu et, pour ce faire, il n’est d’autre solution que de maintenir le cap, de conserver l’essentiel et de renouer avec l’esprit de l’Internationale, qui n’admettait d’autre valeur que celle de l’autonomie des exploités dans le combat social. À partir de là – mais seulement à partir de là –, les voies peuvent diverger, car la ligne est claire. Qu’on choisisse, alors, celle de la résistance aux discours dominants – comme Parrain – ou celle de l’insertion circonstancielle à l’une des parties belligérantes – comme Danton –, la différence est finalement mince quand l’engagement repose sur une commune appréciation de l’état des forces en présence.

Au cours de sa vie militante, Louis Mercier expérimenta l’une et l’autre voie, simultanément, avec le même souci de déjouer les pièges de l’illusion et de la facilité et sans jamais se résoudre au silence et au repli. Cette Chevauchée anonyme, qu’il écrivit, suppose-t-on, passé soixante ans, est aussi l’affirmation lucide d’une conviction : « Nul ne fera notre jeu, si nous ne le menons pas nous-mêmes. »

Freddy GOMEZ