« La Femme : La masse n’est pas sacrée, la violence crée la masse.

La violence crée la masse.

La propriété injuste crée la masse.

La détresse crée la masse.

Elle est humble espoir...

Vengeance cruelle...

Esclave aveugle…

Pieuse volonté…

La masse est un champ piétiné.

La masse, c’est le peuple enseveli.

L’Homme sans nom : Et l’action ?

La Femme : L’action ! Il faut davantage que l’action !

Dans la masse, libérer l’homme.

Dans la masse, libérer la communauté. »

Ernst Toller, L’Homme et la masse [1].

Guy Debord définit le spectacle dans les trente-quatre premières thèses de son livre La Société du spectacle, paru en 1967. Il distingue dans cet ouvrage deux types de domination spectaculaire : le spectaculaire concentré et le spectaculaire diffus. « Le spectaculaire concentré appartient essentiellement au capitalisme bureaucratique. [2] » Il est de fait, historiquement, le premier à apparaître. Le spectaculaire diffus « accompagne l’abondance des marchandises, le développement non perturbé du capitalisme moderne » [3]. Le caractère successif de l’apparition des deux formes de domination spectaculaire se trouve confirmé dans les Commentaires sur la société du spectacle : « En 1967, je distinguais deux formes, successives et rivales, du pouvoir spectaculaire, la concentrée et la diffuse. L’une et l’autre planaient au-dessus de la société réelle, comme son but et son mensonge. La première, mettant en avant l’idéologie résumée autour d’une personnalité dictatoriale, avait accompagné la contre-révolution totalitaire, la nazie aussi bien que la stalinienne. L’autre, incitant les salariés à opérer librement leur choix entre une grande variété de marchandises nouvelles qui s’affrontaient, avait représenté cette américanisation du monde, qui effrayait par quelques aspects, mais aussi bien séduisait les pays où avaient pu se maintenir plus longtemps les conditions des démocraties bourgeoises de type traditionnel. [4] » Quant au début de la société du spectacle, Debord le situe une quarantaine d’année avant la publication de son livre La Société du spectacle, soit environ au cœur des années 1920 [5]. Mais on peut sans doute remonter jusqu’à la Première Guerre mondiale et même avant [6]. C’est en tout cas au cours de cette période que commence à prendre forme un mode de domination aux caractéristiques nouvelles, appelé à perdurer. On doit naturellement se demander ce que signifient les premiers pas, à ce moment-là d’un tel mode de domination.

La société du spectacle, dans la décennie qui suit la Première Guerre mondiale, représente un « saut qualitatif » dans la technique de domination. Elle est le fruit d’une nécessité mais aussi le produit d’une réflexion. À la fin du XIXe siècle, le spectre du prolétariat ne pouvait que hanter les consciences bourgeoises, à juste titre. La Commune faisait partie de l’histoire récente, les révolutions de 1848 et 1789 étaient bien présentes dans les mémoires, et pas seulement en France, les prolétaires commençaient à s’organiser, des pensées radicales telles que le communisme et l’anarchisme s’en prenaient à la propriété privée des moyens de production. Après un siècle de révolutions, la bourgeoisie devait donc s’atteler à une tâche essentielle : rendre inoffensives ces foules prolétaires qui s’étaient mises à prendre leurs désirs pour des réalités et qui, si on les laissait faire, s’apprêtaient à renverser l’ordre établi. Mais l’ennemi était de taille à se défendre hardiment, si on l’attaquait de front, et la bourgeoisie craignait de nouvelles révolutions. C’est dans les sociétés « démocratiques » que cette réflexion se développe, car c’est en leur sein que se pose le problème. Comment maintenir la fiction démocratique, en renforçant le pouvoir des classes dominantes ? En effet, si le but est d’empêcher de nouvelles révolutions, il ne s’agit pas, par des mesures inappropriées, d’en déclencher la tentation. Elias Canetti explique bien cela : « Qui s’est enfui devant la menace ou bien lui a cédé se vengera à coup sûr. Il n’a jamais manqué de se venger l’instant venu, et celui qui est à l’origine de la menace en a conscience : il lui faut tout mettre en jeu pour rendre un renversement impossible. [7] » La bourgeoisie ne peut se permettre de revenir à la tyrannie, il lui faut trouver d’autres expédients, car le rétablissement d’un pouvoir autocratique pourrait être vécu comme une déclaration de guerre et servir de déclencheur à de nouveaux soulèvements.

C’est sans doute cette problématique qui conduira des penseurs comme Gustave Lebon à chercher à analyser les foules, pour apprendre à les diriger, plutôt que d’avoir à nouveau à les affronter. Dans un livre paru en 1895, La Psychologie des foules, il fait d’abord le constat : « D’universels symptômes montrent chez toutes les nations l’accroissement rapide de la puissance des foules. Quoi qu’il nous apporte, nous devrons le subir. Les récriminations représentent de vaines paroles. L’avènement des foules marquera peut-être une des dernières étapes des civilisations de l’Occident, un retour vers ces périodes d’anarchie confuse précédant l’éclosion des sociétés nouvelles. Mais comment l’empêcher ? [8] »

« Comment l’empêcher ? » À vrai dire, Lebon ne répond pas de manière détaillée à la question. Comme l’indique le titre de son ouvrage, il livre une analyse psychologique des foules et de leurs réactions. C’est à des « démocrates » que s’adresse Lebon, en pleine Troisième République, mais de ses analyses émergent cependant de précieux conseils à qui saura les lire : « Connaître l’art d’impressionner l’imagination des foules c’est connaître l’art de les gouverner. [9] » Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Comment désormais gouverner, ou plus clairement domestiquer des foules qui, selon lui, ont besoin d’un maître : « Dès qu’un certain nombre d’êtres vivants sont réunis, qu’il s’agisse d’un troupeau d’animaux ou d’une foule d’hommes, ils se placent d’instinct sous l’autorité d’un chef, c’est-à-dire d’un meneur. [10] » Il pressent cependant que les vieilles recettes, comme « le recours aux forces morales de l’Église » [11], ne suffiront plus à l’avenir.

Mais Lebon n’en appelle pas à la dictature. Ne faudra-t-il donc pas, comme il le pense, s’appuyer sur certains comportements grégaires, existant probablement à l’état naturel, les favoriser pour les utiliser, et cela à l’échelle d’une société tout entière ? À la fin du XIXe siècle, Lebon n’avait pas encore idée de ce que le développement de certains moyens techniques allait permettre trois décennies plus tard. Ce n’est pas le cas d’Edward Bernays qui, à la fin des années 1920, pose bien le problème que doivent résoudre les classes dominantes : « Si l’on parvenait à comprendre le mécanisme et les ressorts de la mentalité collective, ne pourrait-on pas contrôler les masses et les mobiliser à volonté sans qu’elles s’en rendent compte ? La pratique de la propagande a récemment prouvé que c’était possible, du moins jusqu’à un certain point. Et dans certaines limites. Certes, la psychologie collective est encore loin d’être une science exacte et les mystères de la motivation humaine n’ont pas été tous révélés. [12] »

« ... contrôler et mobiliser les masses et les mobiliser à volonté

sans qu’elles s’en rendent compte ».

Nul doute que le développement de ces techniques joue un rôle important dans le constat que peut faire Edward Bernays dans un pays démocratique aussi techniquement développé que les États-Unis, et qui prend de l’avance sur les autres pays du monde occidental : « La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Nous sommes pour une large part gouvernés par des hommes dont nous ignorons tout, qui modèlent nos esprits, forgent nos goûts, nous soufflent nos idées. C’est là une logique de l’organisation de notre société démocratique. Cette forme de coopération du plus grand nombre est une nécessité pour que nous puissions vivre ensemble au sein d’une société bien huilée. [13] »

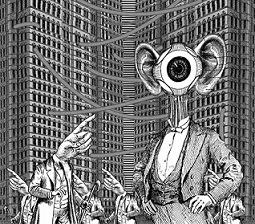

Là où Lebon employait le terme de « foules », Bernays emploie celui de « masses ». Le passage d’un terme à l’autre n’est pas anodin. La foule signifie la réunion, dans un même endroit, de nombreux individus. C’est le côté numérique qui prime. La « société de masse » n’est pas une donnée numérique ou démographique. Il n’y avait pas de nécessité à ce qu’une société nombreuse devienne une « société de masse ». Dans le domaine social, le phénomène de masse peut d’ailleurs concerner un nombre assez restreint d’individus. Dans Masse et puissance, Elias Canetti emploie le terme de masse pour désigner des assemblées qui ne sont pas nécessairement fort nombreuses, par exemple les spectateurs assistant, dans une salle comble, à une représentation théâtrale. Ce n’est donc pas tant le nombre qui fait la masse, que le comportement de ceux qui, en l’occurrence, vont se constituer en tant que masse : « La force des applaudissements permet à elle seule de constater à quel point on est devenu masse ; c’en est la seule mesure, et c’est bien ainsi que les interprètent les acteurs. [14] » Les spectateurs ne deviennent véritablement une masse que lorsqu’ils agissent ensemble dans la même direction et que disparaît l’individualité. La masse n’est pas équivalente à la somme des individus, elle forme un corps nouveau, unique : « Soudain, tout se passe comme à l’intérieur du même corps » [15], précise Canetti. La multitude n’est pas la masse, elle le devient, dans certaines conditions. Pas plus qu’une donnée simplement numérique, la masse n’est une donnée anthropologique. La société de domination, l’État, la société de classe, ont façonné au cours du temps la masse, les masses.

« Vous savez, docteur, que les masses sont régies par leurs propres lois, et qu’elles réagissent autrement et de façon plus virulente aux stimuli... [16] »

Les phénomènes de masse échappent à la conscience individuelle. Ils ne sont pas le fruit d’une concertation, ils sont une forme de réaction à des stimuli. Bernays s’applique à transférer dans le domaine politique des techniques de relations publiques (on dirait aujourd’hui de communication) destinées à obtenir des masses les réactions que l’on attend d’elles. En réalité, on crée la masse en même temps qu’on la fait réagir, qu’on l’oriente dans la direction voulue, sans qu’elle en ait conscience, comme si cela venait d’elle-même. On ne peut plus parler d’individus, de sujets, lorsque ces derniers obéissent à des pulsions, à des ressorts activés par des moyens techniques de masse venus de l’extérieur. Nul besoin de recourir à la force, sinon de manière ponctuelle, pour assurer l’ordre. On maintient ainsi la fiction démocratique. On répond à une demande.

Bernays n’est pas l’inventeur de la « société du spectacle ». Ses écrits et ses activités sont simplement symptomatiques de l’ingénierie sociale qui se développe dans ces années-là, à la recherche de cette « fabrication du consentement », telle que la dénommait Walter Lippman, qui la voyait « grandement améliorée [par] la recherche en psychologie et [les] moyens de communication de masse » [17]. Cette ingénierie sociale, dont nous avons souligné qu’elle commence même pendant la Première Guerre mondiale, constitue cependant bien les prémices d’un nouveau mode de domination en phase d’expérimentation. Si Guy Debord place historiquement le « spectaculaire concentré » avant le « spectaculaire diffus », c’est sans doute parce que ce dernier ne se généralise véritablement qu’après la Seconde Guerre mondiale, alors que le premier s’est déjà installé dans plusieurs pays bien avant, et a d’ailleurs aussi déjà été chassé en Allemagne mais aussi en Italie. La particularité des pays qui ont été qualifiés de « totalitaires » est précisément de ne pas avoir été de simples dictatures militaires, mais d’avoir fait appel eux aussi à toute une ingénierie sociale qu’ils n’ont pas inventée seuls. Dans sa préface à Propaganda, Norman Raillargeon rapporte que Bernays avait été scandalisé d’apprendre, par la bouche du journaliste américain Karl von Weigand, que son livre Crystallizing Public Opinion figurait dans la bibliothèque de Goebbels, et qu’il s’en « servait [...] pour élaborer une campagne destructive contre les Juifs d’Allemagne » [18]. Bien sûr que Bernays n’avait rien envisagé d’aussi ignoble. Il n’en demeure pas moins que certaines techniques de propagande et de manipulation avaient été récupérées et mises au service de menées criminelles. Le nazisme comme tous les régimes totalitaires avaient besoin de l’adhésion des masses, et toutes les techniques de manipulation ont été mises en œuvre pour obtenir cette adhésion et renforcer les effets d’une violence politique maximale. Parmi ces techniques spectaculaires de manipulation des masses, l’esthétisation de la politique, du quotidien et du travail, le divertissement et le sport ont joué un rôle éminent sous le Troisième Reich. Ce qui est la caractéristique des régimes totalitaires, pour arriver et surtout se maintenir au pouvoir, a été l’utilisation conjointe de la force brute et criminelle et de la mobilisation des masses au quotidien. Certes les nazis se sont appuyés sur des mythes, ont prétendu retrouver le sens de l’Allemagne éternelle. Mais la clé de leur « réussite » repose avant tout sur une extraordinaire « modernité », comme le démontre Peter Reichel dans son livre La Fascination du nazisme : « À l’époque et dans les conditions sociales de cette période, bien des choses étaient déjà du “fatras” nazi et n’exerçaient qu’un piètre intérêt – tel était par exemple le cas de la peinture inspirée par l’idéologie “sang et sol”, ou de nombreux objets de culte nationaux-socialistes. Mais d’autre éléments, et c’est le point essentiel (les loisirs organisés par l’organisation Kraft durch Freude [La Force par la joie], le sport, la technique, le cinéma), sont parvenus à attirer l’attention de millions de rétines voilées et à captiver les masses. [19] » Si l’on ne retient que cet aspect, celui de l’enrôlement des masses obtenu grâce au concours des moyens précités, on se dit qu’il y a bien, depuis le début du siècle précédent, une forme de continuité dans le souci affiché de la domination de se préserver des foules et de leurs capacités émeutières en leur jetant en pâture des formes spectaculaires taillées sur mesure, plus, de les mobiliser pour le renforcement de leur propre asservissement et bien sûr aussi à des fins guerrières. Le concept de spectacle, utilisé par Guy Debord pour réunir deux formes de domination apparemment opposées (le spectacle concentré et le spectacle diffus), est bel est bien justifié car il est mis, au fond, au service du même objectif : assurer, en dépossédant les individus de leur propre vie et de leur capacité à en devenir les auteurs, le triomphe de la marchandise sur les êtres vivants ; substituer à leurs désirs de vivre pleinement leur vie les hochets qu’ils devront à la fois produire et acheter. Les régimes représentatifs du spectaculaire concentré – et peut-être est-ce là un des aspects qui permet de les distinguer des dictatures du passé – ont misé sur un certain nombre d’instruments offerts par le développement de la modernité technique et en ont systématisé politiquement l’emploi. Ces régimes ont vu le jour là où une certaine pratique « démocratique » dans sa version bourgeoise, plus exactement d’illusion démocratique, n’existait pas ou très peu. Ils ont aussi été une réponse sinon immédiate, du moins rapide, notamment en Russie et en Allemagne, selon des modalités différentes, aux révolutions que ces pays venaient de connaître.

Aujourd’hui, la distinction entre le spectaculaire concentré et le spectaculaire diffus n’a plus de raison d’être. Nous avons déjà dit que les préoccupations, au fond, étaient les mêmes, et que dans l’un et l’autre cas on n’hésitait pas à puiser aux mêmes sources lorsqu’il s’agissait de manipulation des masses. Guy Debord a appelé cette forme de réconciliation « le spectaculaire intégré, qui tend à s’imposer mondialement », tel qu’il l’a écrit en 1988 [20]. En 2018, le spectacle s’est imposé mondialement, et le stade où il se trouve à l’heure actuelle ne constitue nullement un achèvement. Le spectacle mue et accélère sans cesse, mais sa préoccupation est toujours la même : conforter au quotidien et dans tous les domaines de l’existence le triomphe de la domination marchande. Pour cela, il poursuit son entreprise de domestication des populations par la mise en œuvre d’une ingénierie sociale de masse. Dans lesdites démocraties, le maintien de la fiction démocratique, précisément, est une gageure qui se révèle de plus en plus visiblement contradictoire avec le développement invasif, pandémique, des nouvelles techniques spectaculaires. S’il fallait formuler rapidement l’objectif final de l’utilisation de ces techniques de domination, on pourrait dire qu’il s’agit de réduire au minimum l’autonomie des êtres humains, de les rendre dépendants d’une machinerie sociale à laquelle ils n’aient plus d’autre choix que de consentir. En elle-même, la logique qui préside à la mise en place de ces techniques de domination n’est pas nouvelle, elle est celle du capital. Ce qui est nouveau, ce sont les techniques utilisées pour aboutir au résultat recherché, et dont les dernières trouvailles, et celles à venir, sont particulièrement glaçantes.

Celles-ci n’auraient pas été possibles sans les recherches et les théories qui émergent au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et que Céline Lafontaine expose lucidement dans un livre intitulé L’Empire cybernétique [21]. Ce dernier terme, ainsi que le précise d’ailleurs le principal artisan de la cybernétique, Norbert Wiener, dérive « du mot grec kubernetes, ou “pilote” » [22], en fait pilote de navire. Ce terme désigne celui qui tient le gouvernail. Il existe en grec un autre terme pour désigner le fait de gouverner au sens de diriger les affaires de l’État. Les deux notions sont proches, mais différentes. Nous ne sommes pas loin du pilotage, du « groupe de pilotage », si prisé par les « managers ». Il s’agit donc plus de présenter comme naturelles les décisions déjà prises par les dirigeants – mais avec la participation, le consentement des différents « acteurs » – que de paraître imposer abruptement les choses. Cela rejoint de toute évidence les préoccupations de ceux qui, comme Edward Bernays, évoquaient l’existence d’un gouvernement invisible : en clair, d’une manipulation des masses dont on obtiendra ce qu’on veut tandis qu’elles auront le sentiment de le vouloir, elles. Il s’agit, dans cette période d’après-guerre, d’éviter l’ « entropie » (terme utilisé dans le domaine de la physique pour désigner le désordre, la dégradation dans un système) à laquelle seraient condamnées les sociétés dépourvues du « contrôle » nécessaire, en les dotant d’un mode de fonctionnement plus rationnel. Il semble que pour cela on ne puisse faire confiance à l’homme, ce qui implique de ce dernier une conception en rupture avec l’autonomie subjective, déjà plus ou moins mise à mal. Mais le sujet qui est attaqué ici, comme le dit Céline Lafontaine, « est celui historiquement construit, fragile et sensible, dont l’ultime valeur réside dans sa capacité réflexive d’agir politiquement sur le monde » [23]. Quel sera donc le rôle réservé à l’homme, à l’individu qui se voit nié dans sa capacité à agir politiquement sur le monde ? Wiener, lui, le sait : « La thèse de ce livre est que la société ne peut être comprise que par une étude des messages et des dispositifs de communication qu’elle contient ; et que, dans le développement futur de ces messages et de ces dispositifs, les messages entre l’homme et les machines, entre les machines et l’homme, et entre la machine et la machine sont appelés à jouer un rôle croissant. [24] »

Alors, on peut toujours dire que Wiener ne fait qu’un constat, qu’il se contente de saisir une tendance irréversible (pourquoi le serait-elle, d’ailleurs ? Qui en décide ?). Certes, il n’a pas déterminé à lui tout seul l’orientation présente et future des sociétés. Mais il la reprend tout de même largement à son compte, lorsqu’il écrit, deux pages après : « Vivre, c’est vivre avec une information adéquate. Ainsi, la communication et la régulation concernent l’essence de la vie intérieure de l’Homme, même si elles concernent sa vie en société. [25] »

La vie intérieure de l’Homme se situerait donc à la croisée de flux informationnels de toutes natures, face auxquels l’individu se positionnerait, « rétroagirait ». Cela n’est pas sans faire penser à l’« homo œconomicus », étymologiquement l’homme bien ordonné, méthodique, devenu l’être « rationnel » des libéraux, dont la vie se résumerait à faire les choix qui relèvent de son intérêt entre différents types d’offres, et qui contribuerait ainsi à construire le paradis libéral du meilleur des mondes possibles. Les deux visions se rejoignent d’ailleurs dans un pessimisme calculateur, bien utile lorsqu’il s’agit de refuser aux individus la capacité de créer le monde auxquels ils aspirent. Ce dernier se présenterait comme un tout destiné à être régulé, où les hommes, porteurs de neurones naturels, et les machines, porteuses de neurones artificiels, seraient liés à jamais, dans une complicité fraternelle, au sein de la nouvelle religion de la communication.

Cette vision d’un monde glacé par la pensée technologique, soixante-dix ans après les écrits de Wiener et d’autres, trouve aujourd’hui ses premiers développements. En effet ladite intelligence artificielle n’en est qu’à ses premiers pas, au regard de l’avenir radieux qu’elle nous promet, et l’on sait bien que tout ce qui peut être imaginé pour assurer la pérennité du monde de la domination marchande sera réalisé, notamment dans le domaine du contrôle des comportements humains. Le tour de force accompli ces dernières années par les forces techno-marchandes est d’avoir réussi à faire prendre en charge par les individus eux-mêmes les outils de leur aliénation, outils qui leur sont vendus, bien entendu, et qui doivent être renouvelés sans cesse. Du temps de Bernays, on peut considérer que la propagande destinée à manipuler les masses était un phénomène imposé de l’extérieur aux individus. Ces bonnes vieilles techniques publicitaires sont cependant toujours efficientes. Elles ont même accompli d’énormes progrès et touchent à la perfection dans la propagation de récits falsifiés du réel. Il suffit pour s’en persuader d’assister une fois au défilé des publicités qui précèdent le film dans une grande salle de cinéma. Mais aujourd’hui, grâce à la généralisation d’Internet, et notamment des smartphones, la manipulation de masse trouve son vecteur principal dans les désirs aliénés de tout un chacun. Celui qui ne possède pas un tel objet est d’ailleurs progressivement exclu de la société. Tout est désormais organisé pour que nul ne puisse s’en passer, dans la vie courante, par exemple dans les rapports avec l’administration, pour les achats (le jour de la disparition de l’argent liquide représentera une nouvelle étape dans le contrôle des faits et gestes de tous), dans le domaine médical (avec les premières consultations en ligne), dans celui de l’éducation, etc. Là, les dégâts se font déjà sentir depuis des années, tant les éducateurs en chef ont réussi à persuader les élèves que la panacée se trouvait désormais dans la recherche d’informations en ligne dans des buts purement utilitaires et ponctuels, au détriment de la formation intellectuelle et de la capacité à porter un jugement libre sur le monde. Gustave Lebon, toujours de bon conseil, avait bien perçu l’enjeu dès la fin du XIXe siècle : « L’acquisition de connaissances inutilisables est un moyen sûr de transformer l’homme en révolté. [26] » Il ajoute : « C’est en partie avec l’instruction et l’éducation que s’améliore ou s’altère l’âme des foules. [...] L’école forme aujourd’hui des mécontents et des anarchistes et prépare pour les peuples latins les heures de décadence. [27] » Aujourd’hui, en 2018, l’école, au sens large, semble en passe d’atteindre le but de ne plus fournir aux élèves que parcimonieusement les connaissances superfétatoires que sont l’art de savoir écrire, l’histoire, la littérature et la philosophie, bref les chemins d’accès à la pensée critique, pour céder la place aux savoirs techniques destinés à être « valorisés » dans le processus de production de la marchandise.

Nous n’aborderons pas dans le cadre de cet article le versant purement idéologique du paradigme cybernétique, tel qu’il s’est développé à travers le structuralisme et la vulgate postmoderniste, et que Céline Lafontaine, entre autres, a critiqué dans L’Empire cybernétique. Après le structuralisme, c’est donc le postmodernisme qui triomphe aujourd’hui dans la pensée universitaire, ainsi que dans nombre de milieux militants [28]. Ce dernier, dans toute sa complexité et malgré l’énoncé de telle ou telle vérité partielle (« Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux », comme l’écrit Guy Debord, détournant Hegel [29]), ainsi que le structuralisme n’ont jamais été que la pensée du pouvoir. Ils ont dessiné les contours d’un monde qu’ils ont dépeint comme indépassable, figeant ceux qui y vivent en les incitant à demeurer dans les limites de l’éternel présent de la société spectaculaire marchande. Mais nous devrons revenir de façon détaillée sur l’effet camisole de ces pensées qui se présentent souvent comme libératrices, pour tel ou tel groupe, telle ou telle « communauté », mais jamais émancipatrices pour tous.

En somme, les individus aujourd’hui, pris dans l’illusion de se trouver prochainement « augmentés », mais plus vraisemblablement diminués [30], par des implants divers, risquent de se trouver véritablement dévastés, privés d’eux-mêmes, condamnés qu’ils seront alors à n’être plus que des terminaux branchés à vie sur les serveurs, en état de vertige dans l’accélération démente du monde.

Mais des failles existent. Bien qu’être de culture, l’homme est aussi un être de la nature. Persiste au fond de lui cette part d’autonomie, irréductible, qui peut, qui doit ressurgir, qui l’a déjà fait. Tout le travail des pouvoirs a été de la réduire. Ils y parviennent assez bien. Mais vouloir énucléer l’homme de sa propre humanité est peut-être l’utopie d’une domination aveuglée par sa puissance. Le nombre est grandissant de ceux qui auraient intérêt à élargir les failles, à condition qu’ils le veuillent et qu’ils le puissent. Le jeu de l’histoire reste ouvert.

Négatif

bulletin irrégulier, juin 2018, n° 25, pp. 3-9

Contact : Négatif c/o Échanges, BP 241, 75866 Cedex 18