4 mai 1946

Mon cher Borie [1],

Votre lettre me surprend et me fait un immense plaisir. J’ai rétabli le contact avec quelques amis en France et vous eussiez pu, me semble-t-il, trouver mon adresse sans interroger le Chili ! Mais ce détour même est significatif. Je crois qu’en réalité nous sommes, nous restons plus nombreux et plus sûrs les uns des autres qu’il ne semble dans les moments noirs (les nombreux moments noirs), si dispersés dans le monde que nous soyons. Beaucoup ont péri, les solidarités se sont lassées, vous devinez juste que j’ai multiplié les expériences amères et que la bataille continue pour moi, sans accalmie. J’ai quitté Marseille au printemps 41 et mis plus de cinq mois à gagner le Mexique en passant par une Martinique splendide, mais soumise à une sorte de Gestapo qui nous interna dans une ancienne léproserie, ... par la République Dominicaine, minuscule tyrannie aussi clémente qu’étouffante, par Cuba où nous courûmes, mon fils et moi, quelques dangers à la suite de dénonciations calomnieuses des totalitaires... Au Mexique même, j’ai plusieurs fois été menacé d’assassinat par les mêmes, les réunions où j’ai pris la parole sont quelquefois devenues sanglantes... Il y avait aussi la question du pain quotidien, bien difficile à résoudre dans ces conditions... Nous avons été, pendant plusieurs années, un groupe de militants socialistes bien décidé, qui a tenu tête à toutes les attaques sans rien abandonner de sa pensée ; nous avons eu le soutien des intellectuels et des militants américains en des moments critiques. Vers le moment de la chute du nazisme, les illusions enfantines de certains camarades nous ont divisés et la douche – que je prévoyais – étant survenue bientôt, la démoralisation a suivi. Pivert et quelques autres se croyaient en 1917 tout simplement ; j’estimais qu’il fallait compter tout au plus sur le rétablissement d’une démocratie qui permettrait à la pensée et au mouvement socialiste de revivre ; j’estimais aussi que le Totalitarisme II serait pour une époque le danger principal, un danger monstrueux. Les événements m’ont donné raison, hélas ! Trop souvent au cours d’une déjà longue vie, j’ai souhaité avoir tort, mais je ne me sens nullement disposé pour cela à renoncer à ma vieille volonté de voir clair... J’ai beaucoup travaillé dans l’entre-temps, je crois que mes livres vont sortir de dessous le boisseau. L’opinion, dans cet hémisphère, après les intoxications du temps de guerre, se ressaisit de plus en plus. Le contraste est frappant entre ce que je sais de la situation chez vous, en France, et l’écrasante information que l’on a aux États-Unis et la claire vue des nouveaux périls et des nouveaux conflits qui s’en dégage... Je ne puis évidemment que vous en parler très schématiquement, sachant du reste par vos quelques lignes sur ces sujets que nous sommes d’accord sur des points essentiels. En gros, je ne suis pessimiste que pour l’avenir immédiat, qui peut être assez long à l’échelle de nos existences. Je crains que la France n’aille vers des expériences coûteuses, le mouvement ouvrier et le PS n’ayant pas eu le courage de prendre fermement conscience de l’incompatibilité absolue entre un totalitarisme mal camouflé et une reconstruction honnêtement socialiste. Rien ne se décidera il est vrai « dans un seul pays », c’est du sort des continents qu’il s’agit désormais. La vue d’ensemble qui s’impose dès lors est celle-ci : ou de grands changements, fort possibles sinon probables, surviendront en Russie, ou le monde aura à traverser, après une période d’obscures luttes et d’inquiétudes, une effroyable conflagration. Des raisons de technologie font que les décisions ne peuvent être indéfiniment différées. En attendant, l’intérêt de Staline est visible : ne pas permettre de régimes supérieurs au sien (par la condition de l’homme) et qui du seul fait de leur existence menaceraient le sien ; empêcher la formation d’un bloc occidental (France, Angleterre, Belgique, Hollande, pays latins) qui constituerait tout de suite une très grande puissance économique assez nettement socialisante ; contrecarrer le relèvement de la France et surtout d’une France de gauche qu’il ne dominerait pas... Ce dernier résultat me semble presque atteint. Je doute que, dans l’attente d’un gouvernement communiste, la France obtienne les emprunts dont elle aurait besoin, et il est certain que son rapprochement avec l’Angleterre est au moins retardé... Nous allons vivre encore une époque amère, mais les nécessités générales imposent de plus en plus l’économie dirigée et planifiée ; la poussée, fût-ce guère consciente, des masses y fait prévaloir des revendications de sécurité ; l’expérience des terreurs et des oppressions doit ramener les hommes à la liberté... C’est-à-dire qu’à travers des voies sinueuses et monstrueuses, je crois discerner les linéaments d’un monde meilleur, en marche quand même. Le malheur, c’est qu’il n’y a pas de commune mesure entre la durée de nos vies mutilées et le mûrissement des événements.

J’ai tenu à vous résumer mes vues d’ensemble et je vois que je le fais très imparfaitement. J’ajoute que les nouvelles qui filtrent de Russie montrent une misère inimaginable, une oppression plus lourde que jamais (on estime qu’il peut y avoir une dizaine de millions de citoyens dans les camps de concentration), des problèmes insolubles, des crises sans cesse étouffées, bref de réelles possibilités de changement. Mais nous ignorons quelle est la solidité de l’État totalitaire, s’il peut mourir d’apoplexie. Voilà l’inconnue.

J’ai été peiné de voir que dans Maintenant [2] on a passé sous silence, en parlant de Marcel Martinet, les grands combats de sa vie, pour la révolution russe, pour le Cours Nouveau contre Thermidor, pour moi-même, contre les procès de Moscou... Que l’on soit contraint à de tels silences, cela définit une ambiance. La mort de Marcel Martinet est irréparable. J’admire toutefois la résistance vraiment magnifique que, grand malade, il opposa à son mal pendant une vingtaine d’années. J’ai aussi appris la mort de Maurice Wullens et je lui garde le regret fidèle qu’il mérite. Nous avions eu un froid en 1939-40, parce que Maurice ouvrit dans Les Humbles une sorte de tribune à un loufoque pro-nazi, Van den Broek. Je m’indignai, j’avais malheureusement raison. Van den Broek, par la suite, après avoir fait les pires bêtises dans Paris occupé, se sauva et vint demander à des camarades marseillais de lui faciliter une évasion plus complète, il était complètement revenu du nazisme, disait-il, et je ne sais ce qu’il devint. Si vous êtes en rapport avec Pitaud [3], envoyez-lui mon salut et mon adresse... J’ai su la fin de mon ami Duverger (instituteur à Agen), de Salducci [4], tous deux disparus à Dachau ou ailleurs. Pendant des mois, les nouvelles que je recevais de France étaient exactement dans la note de celles qu’autrefois je recevais de Russie : disparitions, exécutions, mystères abominables.

Je n’ai rien à vous demander pour le moment, mon cher camarade. Mais je vous remercie de votre offre si fraternelle et je la retiens.

Victor Serge

Mexico, 13 juin 1946

Mon cher A. Borie,

J’ai déjà répondu par avion à votre si étonnante et amicale lettre du 25 avril. Mais le courrier est encore soumis à de tels aléas que deux réponses ont plus de chance qu’une, sans pour cela procurer une certitude. Je vous disais combien votre bon souvenir me touchait à un moment où la démoralisation rompt les solidarités que l’on croyait les plus résistantes. Nous finissons par n’être plus qu’une poignée dispersée par le monde, bien que je sois convaincu que d’innombrables sympathies germent autour de nous, un peu partout, sans oser se manifester... Le temps est noir pour la conscience, noir pour ceux qui souhaiteraient l’homme plus digne et plus courageux. J’ai l’impression qu’un redressement de bon sens a commencé en France ; c’est peu, mais il faut s’en réjouir, s’il évite au pays les pires expériences qui, il y a deux mois, paraissaient probables... Une nouvelle période totalitaire et l’on sombrerait dans l’aveulissement et la stupidité au lendemain de la suppression hypocrite ou cynique de ceux qui se permettraient de balbutier : Non. Mais en réalité le sort de l’Europe occidentale est loin d’être réglé, il dépend des immenses conflits qui se précisent en ce moment. Tout cela est bien amer à vivre, sans que l’amertume soit une raison de perdre la volonté et l’espoir raisonnable...

Je me sentais physiquement mal, Mexico est à 2 200 m d’altitude et j’y suis venu à 50 ans, et je n’y ai pas eu trois mois de tranquillité. Je suis donc allé chercher refuge dans une maison amie (la seule !) en plein bled indio, par une sécheresse brûlante. J’avais un somptueux paysage sous les yeux et nous attendions la pluie comme la terre entière l’attendait. Mais la pluie finit toujours par venir ! Les Indiens de cette région sont à la fois riches et misérables, ils vivent dans une torpeur mentale secouée de temps à autre par des violences... Ils constituent une variété humaine extrêmement sympathique, douée pour la production artistique, taciturne et quasi inabordable. Ils étaient en plein cannibalisme, sous un despotisme militaire, au XVIe siècle, et depuis ont subi la colonisation ; ils ne respirent un peu mieux que depuis la révolution de 1910 dont les fruits demeurent insuffisants et incertains... Ils sont fanatiquement catholiques et au fond beaucoup plus païens que catholiques...

Voilà la solitude où je vais me reposer. À Mexico même, nous vivons très isolés, la principale occupation des gens, même de ceux qui furent des militants, étant de faire de l’argent (ce que nous ne savons ni ne pouvons faire) ; et les gens vivant par groupes nationaux, toutes les solidarités s’étant dissoutes, en dehors de celles des gouvernements même fantômes et des comités israélites.

L’ambiance des Amériques se charge d’inquiétude. L’après-guerre ouvre des crises, dues en Amérique latine à l’enrichissement d’une minorité tandis que baissait le standard de vie des masses. Le totalitarisme II trouve un terrain favorable dans des mentalités populaires qui n’ont pas bénéficié de l’éducation démocratique du XIXe siècle et se sont toujours centrées sur des chefs locaux. Mais les tenants du totalitarisme II sont si fourbes qu’ils restent peu nombreux en détruisant eux-mêmes le rayonnement qu’ils ont quelquefois. En général, on se prépare sans illusions aux complications qui viennent.

J’ai reçu Masses [5], nullement étonné que l’on n’y ait pas publié mes papiers qui sont d’une netteté probablement incompatible avec le climat actuel de Paris... Tout ceci à bâtons rompus, comme prise de contact. Bien fraternellement vôtre.

Victor Serge

Mexico, 21 août 1946

Mon cher Borie,

Mon cher ami, il y a tant de simple chaleur dans votre lettre du 26 juillet, vite arrivée, et ce contact je vous le rends si bien que je peux bien vous écrire ainsi... J’ai eu des semaines remplies de besogne et d’embêtements normaux qui m’ont empêché de vous répondre plus tôt. Mais ce récit de votre enfance-jeunesse qui vous était venu sous la plume, comme je le comprends ! Et je vous remercie de me l’avoir fait. Nous le lisions, ma femme et moi, comme si nous repassions des souvenirs en dépit des visions différentes. Il y a ce fonds commun des enfances pauvres et travailleuses qui révèlent d’emblée des vérités élémentaires sur la vie humaine. Je suis, vous le savez peut-être, un réfugié au quatrième degré, fils de réfugiés politiques russes qui erraient de Genève à Londres, de Varsovie à Paris, à la recherche du pain quotidien, mais militant et sans trahir, incapables de trahir les grandes idées justes. Mon père est allé mourir au Rio Grande do Sul, Brésil, et je n’arrive pas à retrouver la seconde partie de notre famille qu’il emmena avec lui, trois ou quatre frères et sœurs. (Et moi-même, j’en suis à ma troisième émigration capitale, en laissant tout derrière soi, en devant tout recommencer à 50 ans ; et j’espère bien revenir en Europe...) Je tiens que l’on a bien le droit d’être amer et je le suis consciemment quelquefois si l’on a dans la bouche un persistant goût de quinine, pourquoi mettre de l’amour-propre à le nier ? Et quel autre goût nous dispense ce joli monde ? Mais des jeunesses difficiles, des jeunesse d’exploités-écrasés, il faut plutôt garder, avec le goût de l’amertume naturelle qu’elles ont, une fierté, une solidité. (Le Mexique est un pays en deux tons, sans classes moyennes ou insignifiantes ; en haut la société du dollar, en bas la primitivité, souvent la misère, de l’Indien. J’ai sous les yeux le spectacle d’une jeunesse étrangement privilégiée, qui n’a connu la guerre que par les journaux et ne voit dans la vie qu’une valeur, la bonne galette ; et elle en est rudement châtiée par son propre vide, son incroyable bêtise, sa nullité égoïste...) L’homme n’est pas fait pour vivre dans de la ouate financière ; à cet égard, on a pu se tromper au XIXe siècle de la bourgeoisie florissante, mais les temps présents nous ramènent à des notions plus exactes. (Il y a, sur la naissance de l’intelligence, une théorie, trop peu répandue, du psychanalyste hongrois S. Ferencsi [6] : que l’animal humain dut commencer un développement intellectuel inventif quand les époques glaciaires, succédant à des temps favorables, mirent tout à coup son existence même en question... Cette vue de l’esprit me plaît, j’y vois une hypothèse vraisemblable.) Nous sommes sans nul doute embarqués dans des aventures historiques comparables à une époque glaciaire de la civilisation, il faut en prendre notre parti.

Vous aurez lu dans le 3 de Masses un essai trop condensé, de moi, sur le renouvellement du socialisme. Je pense que sans un renouvellement intellectuel et moral, tous les mouvements avancés sont fichus pour longtemps et que c’est donc dans ce sens qu’il faut pousser, chose bien difficile. J’ai constaté ici même, dans notre émigration, combien les meilleurs copains étaient attachés sentimentalement à des formules plus qu’à des idées vivantes ; et c’est même pour beaucoup ce qui fait la puissance insidieuse du totalitarisme II. Je vois avec plaisir que Masses prend à cet égard une position enfin claire. Je vous signale le livre de Koestler, Le Zéro et l’Infini, dont on m’assure qu’il s’est inspiré des miens ; en tous cas, c’est un bon livre, rudement pensé. (J’ai encore traité à fond le même sujet dans un roman que, pendant la guerre, on a généralement trouvé « impossible » mais qui acquiert pour l’an prochain des possibilités de publication [7]...) Et vous avez mille fois raison de considérer comme cruciale la question de la liberté. A-t-on assez dit de sottises sur la démocratie bourgeoise, sur laquelle nous n’avons aucune illusion à nourrir, quant aux institutions, mais qui permettait tout de même à l’homme moyen de vivre et de lutter pour du mieux. Ce n’est pas l’abolir qu’il faut mais en conserver l’acquis valable, en la nettoyant des escamoteurs, profiteurs et autres salauds. J’éprouvais récemment la même indignation que vous devant les mots-fétiches, c’est-à-dire devant la fausse-monnaie idéologique, en parcourant des publications françaises dans lesquelles il est sans cesse question de pensée engagée (pour ne point s’engager), de liberté (pour la trahir), etc. Je tiens le grand nombre des intellectuels de notre temps pour de grands coupables par lâcheté. Depuis le Roi-Soleil, en France, les intellectuels furent une variété intéressante de courtisans puis d’amuseurs de riches, avec souvent des audaces qui les faisaient sortir de cette catégorie parasitaire par quelques côtés importants (La Bruyère, Voltaire et hier un Anatole France, un Zola, Zola que j’aime encore grandement). Le Thermidor russe, suivi des victoires rendues possibles par l’armement américain, a donné aux intellectuels du présent un tel coup sur la tête qu’ils sont pour la plupart devenus d’authentiques faux-monnayeurs. Le vieux Gerhardt Hauptmann vient de mourir en Allemagne, à 80 ans passés. C’était une sorte de Hugo germanique, olympien et admiré comme tel ; l’auteur des Tisserands, une belle œuvre de jeunesse révolutionnaire. Il se laissait photographier serrant la main des Führers et saluant les défilés nazis. Les Russes le chassèrent de chez lui, il est mort réfugié sans asile en zone plus libre, non sans avoir écrit un appel en faveur de la rééducation démocratique ! Il y a des lâchetés naturelles, chacun tient légitimement à sa peau, il faut comprendre ça, tristement ; mais pourquoi cet excès de lâcheté ? En aucun cas, un Hauptmann silencieux n’eût été à septante ans du gibier de Dachau. Et R[omain] Rolland ! Je sais qu’il tenait un journal intime auquel il confiait ses scrupules et ses « doutes » sur le communisme, qu’il faisait cacher précieusement, dont il n’aurait permis la publication que 50 ans après sa mort, quand ça n’intéressera que les nécrophiles érudits !

J’imagine qu’en France on commence à voir un peu plus clair, parce que la situation internationale fait désormais de la France une sorte de Pologne, la véritable frontière de l’Occident. La puissance stalinienne étant fondée sur une énorme inflation militaire et policière à base de terrible misère, n’est certainement pas en mesure de dominer l’Occident si elle y rencontre une résistance ferme, dont la social-démocratie allemande a donné l’exemple... Si on se laisse faire, le conflit ouvert s’aggravera et la France deviendra une sorte de champ de bataille. Je voudrais espérer que les yeux s’ouvrent sur ces périls...

Je vois nommer un livre publié à Paris, en deux volumes, qui pourrait m’intéresser profondément, le Pouchkine d’Henri Troyat (Albin Michel, édit.). Si vous pouviez me l’envoyer, en recommandé ! ça me ferait plaisir. Pouchkine est notre plus grand poète classique russe, et il mourut en duel, peut-être assassiné, comme il convenait ; et je ne peux rien me procurer de lui ici.

Mon roman, Les Derniers Temps, sera probablement en vente à Paris, en octobre. Distributeur, M. Pierre Seghers, 218, boulevard Raspail, Paris XIVe. Les pro-communistes saboteront certainement la diffusion... Si mes exemplaires d’auteur m’arrivent bien, je vous l’enverrai en septembre.

Au revoir ! Amicale poignée de main. (En écrivant, bien des réflexions me sont venues que je tâcherai de coucher sur le papier un jour prochain.).

Victor Serge

Mexico, le 11 octobre 1946

Mon cher Borie,

Nous allons voir quand vous parviendra cette lettre que j’envoie par le courrier ordinaire. Elle ne devrait pas mettre plus de trois semaines à faire son voyage. Les livres que vous m’avez fait envoyer sont encore en route ; les miens, du Canada, ne sont pas encore arrivés... La lenteur des communications et la cherté de la correspondance par avion sont pour moi de constantes causes d’embarras. Et l’on me dit qu’au Canada une crise de la librairie a commencé, par suite de l’hostilité de la librairie française, de la hausse du prix du papier et de la hausse générale des prix dans cet hémisphère. Ici, durant la guerre, la capacité d’achat des salaires a été réduite d’une bonne moitié, cependant que la ville se reconstruisait à toute allure, se couvrait de gratte-ciel, parce que les profits des exportateurs ne trouvaient d’investissements faciles que dans la propriété immobilière. Vous savez qu’il y a eu, il y a quelques semaines, à la Bourse de New York, une chute soudaine de valeurs (attribuée à la crainte de la guerre...) qui a fait penser à la crise de 1929... C’est le malheur de notre temps : d’une part, une économie planifiée, totalitaire, manœuvrée par des hommes misérablement arriérés, je veux dire dépourvus de larges vues, d’idéalisme et de moralité ; de l’autre, des pays où le gouvernant, représentant beaucoup plus exactement l’homme moyen, et soumis au contrôle de l’homme moyen, n’a pas – sauf exceptions ! – cette scélératesse, mais se débat dans les contradictions aveugles de la semi-planification et des vieux intérêts capitalistes... Le problème vu de plus haut, il est tout bonnement arrivé que l’intelligence technique a subi un développement prodigieux, de beaucoup en avance sur les habitudes mentales des majorités, des immenses majorités. En des temps où la capacité de production de l’homme industriel est plus que centuplée, cet homme garde encore des sentiments et des notions courantes qui datent de l’antiquité biblique – et au-delà. De cette incapacité de prendre rapidement conscience des nécessités et des possibilités du présent résulte un aveuglement monstrueusement dangereux... Je n’avais pas, en me mettant à ma vieille « Remington », l’intention de vous parler tout de suite d’idées générales, mais vous savez l’importance qu’elles tiennent dans ma vie. Inconsciemment d’abord, consciemment plus tard, je suis resté fidèle à l’esprit des révolutionnaires russes qui, à partir de 1870 environ, répondaient au « pourquoi vivre » mystique (et pas tellement mystique !) par le parti pris de vivre avec et pour la communauté, ce qui est bien un refus de l’individualisme bourgeois mais est aussi un accomplissement de la personnalité. Je n’ai jamais eu ni le temps ni le goût de devenir un économiste, de sorte que la théorie de la plus-value ne fut pour moi qu’une analyse satisfaisante d’un mode d’exploitation. Le savoir ne pouvant aller que d’approximation en approximation, je me suis contenté de celle-là qui détruisait bien des brouillards. Le Marx qui, depuis que je le connus, me fut cher, c’est l’humaniste pour lequel la science ne fut pas un moyen de servir les riches en s’enrichissant soi-même, mais un moyen de travailler à la transformation sociale. Cet humaniste est peu connu, aujourd’hui généralement méconnu ; il eût exécré le stalinisme comme nous, aucun doute là-dessus. Ses idées les plus axiomatiques et les plus profondes se réfèrent à la théorie de l’ « aliénation de l’homme » – de l’homme aliéné de lui-même par l’exploitation, l’argent, la marchandise ; malheureusement, ces idées sont dispersées dans des œuvres malaisées à fouiller. Par ce côté, Marx touchait au problème moral que ses détracteurs lui font méconnaître. Mais nous sommes loin de lui et de son temps, avec les crimes de Moscou. Le moral c’est le social. Que nous soyons deux ou mille compagnons, si nous ne pouvons pas compter les uns sur les autres, nous tombons dans une animalité armée d’hypocrisie. Et je crois que, des relations morales, nous devons attendre bien plus qu’un minimum de sécurité : des possibilités d’entente affectueuse qui vont loin. Que les classes dominantes aient toujours imposé leur morale aux classes dominées, c’est une autre histoire dont il s’agit de n’être point dupe.

Mon cher ami, est-ce que L’École émancipée a reparu ? J’y avais pas mal d’amis ; si elle a reparu sous une forme intéressante, je vous prierais de demander à la rédaction de me l’envoyer et je verrais comment je pourrais lui être utile. Savez-vous ce que sont devenus Aulas [8], Dommanget [9], toute l’équipe de L’École émancipée ? Je sais seulement que Salducci, que j’avais connu à Marseille, est mort dans un Dachau – je ne sais rien du sort de sa femme qui était aussi institutrice à Marseille.

Vous faites allusion à ma famille. Je suis ici avec ma seconde femme, française, que j’ai connue à Paris en 37, ma fille Jeannine, 11 ans, mon fils Vladimir, 26 ans, dessinateur d’art, très fort à sa manière et très chargé d’idées. Ma première femme, grande malade mentale – incurable, semble-t-il – vit dans des asiles en France depuis le printemps 40 ; elle eut sa première crise en 31, se releva, retomba. Pendant six ans, j’ai lutté en perdant peu à peu l’espoir. Des lettres de médecins, que j’ai eues récemment, disent qu’elle ne souffre guère (sauf dans les moments de rémission-lucidité), mène une vie infantile, est plutôt bienveillante. C’était un être remarquable. La folie la toucha pendant le cauchemar de nos persécutions, à Moscou. Vous savez que la psychiatrie est une science inexacte et tâtonnante plus encore peut-être que la sociologie... Il est certain que certaines gens ne peuvent pas devenir fous (j’en suis), que d’autres le peuvent ; il y a donc une prédisposition naturelle ; mais il est pour moi évident que lorsqu’un régime de sang frappe sur des têtes, quelques-unes doivent êtres brisées... J’avais encore en Russie de nombreux parents directs et par alliance. En 1936, à l’époque du procès Zinoviev, ils furent tous arrêtés ; ma sœur aînée, vieille intellectuelle étrangère à toute politique, mais d’une qualité humaine exceptionnelle (j’ignore ce qu’elle est devenue) ; ma petite belle-sœur Anita que l’on avait emprisonnée auparavant pour rien – sinon sa parenté avec moi – et qui était déjà déportée pour cinq ans à Perm (elle avait été dactylo au Journal de Moscou – français – dont le rédacteur, un ex-anar, Gaston Bouley, fut envoyé au Kamtchatka sans raison connaissable...) ; Esther, Paul-Marcel (jeune musicien de talent), Joseph, les Roussakov, tous internés ou déportés... Feu leur père était un vieil anarchiste de sorte qu’ils portaient sur eux la malédiction de deux hérésies. Leur mère, à 55 ans, passa seule par Moscou, en 37, envoyée aussi en déportation. Je ne sais plus rien de personne, j’espère que quelques-uns survivent parmi les millions de captifs du régime. Pendant un moment, j’eus la peine de me sentir coupable malgré moi de tant de malheurs ; mais il est certain que si j’étais resté, j’eusse été fusillé et leur sort n’eût pas été amélioré, au contraire... Quand Paul-Marcel Roussakov était un jeune compositeur à Leningrad, on le laissait à peine vivre, la critique découvrait dans sa musique la « décadence bourgeoise », l’idéalisme pernicieux et jusqu’au trotskisme, naturellement... Voilà toutes mes « nouvelles » familiales. (De ma seconde femme, j’ai un fils adoptif – 13 ans – à Rome...) Écrivez, mon cher ami.

Bien vôtre,

Victor Serge

Mexico, 25 décembre 1946

Mon cher ami,

Je vous écris à la hâte, mais je ne veux pas laisser passer cette fin d’année sans vous envoyer nos meilleurs vœux... J’apprécie cet usage qui invite les gens à se montrer bienveillants, faisant ainsi une minime violence aux instincts égoïstes... J’espère que tout ira bien pour vous et vos proches, et d’abord pour votre grande gosse dont l’adolescence a connu les bombardements. (C’est une des choses les plus graves dans la guerre moderne qu’elle s’est déshumanisée ; au lieu de mettre l’homme en présence de l’homme-ennemi, elle le met, et elle met les enfants, sous le choc de phénomènes cosmiques. Tous les explosifs atteignent aujourd’hui une puissance telle que leur action n’est plus à l’échelle humaine...). J’espère que nous verrons peut-être poindre dans le chaotique marasme une toute première lueur de relèvement. Depuis bien longtemps, j’estimais que l’Europe aurait besoin de plusieurs années après la fin des bombardements pour commencer à se ressaisir et qui sait ? en tirant quelque parti de l’expérience... D’après une information de source américaine, Staline, malade, prépare sa succession qui sera annoncée dans quelques mois. Jamais dans l’histoire ces sortes de transitions n’ont réussi et dans un pays d’effroyable, d’inimaginable misère, qui en menace beaucoup d’autres précisément parce qu’il n’a ni équilibre ni sécurité intérieure, dans un pays qui a une main-d’œuvre pénale de plus de 15 millions de parias, les problèmes de succession seront rudement compliqués. Figurez-vous que j’ai néanmoins appris qu’une vaillante, une admirable militante de l’opposition, la veuve du diplomate Ioffé – suicidé – survit, déportée dans un bled de Mongolie [10]. Cela me donne un faible espoir pour quelques autres...

Merci pour le Pouchkine ; si vous avez d’intéressantes coupures de presse, envoyez, elles me seront utiles. Du peu que je vois des publications françaises, je retiens l’impression d’un cafouillage lamentable. Vous avez raison à fond sur le parti socialiste, un PS, de nos jours, n’a de raison d’être que s’il est le promoteur d’une organisation sociale juste et dès lors antitotalitaire ; s’il est le « parti-frère » du parti des fusilleurs, il doit être dévoré par ce dernier. La France n’a plus l’initiative, il faudra qu’elle fasse son choix entre les mastodontes en présence ou qu’elle soit déchirée ; les « intellectuels », plutôt que d’affronter le problème, optent pour la troisième solution du vasouillage...

Savez-vous si mon roman Les Derniers Temps est arrivé en France ? Mes exemplaires d’auteur, expédiés du Canada le 6 septembre, ne me sont pas encore parvenus. À dos d’âne, ils eussent été déjà transportés !

Mexico est en fête ; ce n’est que pétards dans les rues, la nuit, musiques, mangeailles, allégresse... C’est un pays de pauvreté primitive, mais avec fort peu de réel dénuement. L’Indio mène la vie simple de ses millénaires et une guérisseuse m’offrait l’autre jour, sur un marché somptueusement bigarré, des remèdes pour tous les maux, remèdes qui n’appartiennent pas toujours au charlatanisme, mais souvent procèdent d’une expérience acquise depuis les temps néolithiques... Au-dessus de ce monde s’élèvent les gratte-ciel construits par les plus fâcheusement primitifs des enrichis qui continuent à faire du négoce en ramassant des pourcentages fabuleux. Le fanatisme religieux combine les croyances antiques et un catholicisme médiéval. (Et les paysans insurgés qui mirent naguère le feu aux églises portaient sur leur grand chapeau l’image de la Vierge brune ! Ambivalence...)

Meilleurs vœux et amicale poignée de main.

Victor Serge

Erongaricuaro (Michoacan), 25 janvier 1947

Mon cher Borie,

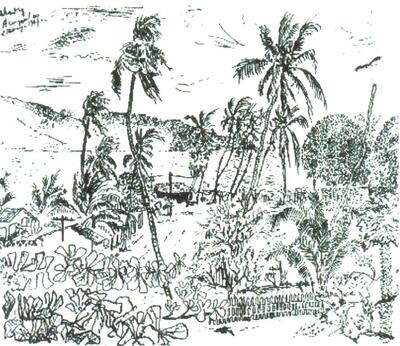

Je date ceci avec des noms barbares, mais qui sont pour moi devenus pleins de poésie. Je suis allée, avec ma fillette, passer une quinzaine de parfaite détente et de travail dans ce patelin éloigné de toute ville, chez des amis anglo-américains, artistes probes, qui ont eu l’idée géniale d’acheter un vieux vaste moulin délabré, situé dans un site de toute beauté, au bord du lac de Patzcuaro, et de le reconstruire sommairement pour y vivre comme de vrais sages... L’entreprise n’a pas coûté cher, nous n’avons d’ameublement que le strict nécessaire, mais la pièce que j’occupe a 12 mètres de long sur 6 de large, des murs en briques d’argile cuite au soleil – l’adobe – d’un mètre d’épaisseur, de la fraîcheur, de l’ombre et de la lumière à foison. Après les embêtements continus de notre existence à Mexico, les bruits de la radio, les importuns, les courses par des artères surchauffées et surencombrées, je me refais ici en quelques jours – et je constate même que mes troubles neuro-cardiaques si fréquents sont plutôt neuro que cardiaques. On abuse socialement du viscère sanguin, on abuse sans cesse du cerveau, on vit dans un milieu en proie à des folies variées, mais toutes destructrices de l’homme ; on a beau le savoir, se défendre, être autre de son mieux, on n’y échappe pas – et l’on paie même le prix fort de l’inconformisme. (Pour nous, c’est l’incessante difficulté de tenir le coup dans une société semi-coloniale assoiffée d’argent, où nulle autre valeur ne compte réellement, où les gens deviennent des chiens courants, courant après le dollar – qu’ils trouvent sans peine – et où quiconque ne peut pas, ne sait pas se mettre à ce niveau demeure un en-dehors saugrenu voué à la disparition... J’eusse volontiers essayé de faire non du dollar en tas, mais le de quoi vivre en liberté relative, mais la manière quand on est descendu d’avion avec trois vieilles liquettes, dix dollars pour deux, sans connections avec les communautés rapaces et débrouillardes des Juifs, des Espagnols, des Syriaques, des Français, des Yankees – avec, au contraire, la meute du parti communiste à vos trousses ? Je reste content de ce dur combat, très dur et long, mais auquel nous avons survécu et dans lequel je suis en train de vaincre modestement.)

Nous sommes en pays tarasca. Les Tarascos sont des Indiens de race très ancienne, fort peu touchés par la conquête qui s’est bornée à les spolier, massacrer de temps à autres, et à leur faire des enfants aux beaux yeux bleu-vert – on assure que lors de l’invasion française (Napoléon III), il y eut dans le pays des postes de troupes qui ont laissé ces yeux... Les Tarascos vivent comme il y a six ou huit ou dix siècles, dans des maisonnettes qui ressemblent à des huttes, en pêchant sur l’admirable lac nacré, pour leur consommation propre. Ils sont catholiques-païens, silencieux, souriants, très bruns de chair, très sociables avec un grand distancement, d’un type nettement mongolique. Ils me rappellent les gens d’Asie centrale. Ils ont eu un art extrêmement vivant, dont il reste quelque chose de prenant dans leur vannerie, leurs costumes, leur poterie ingénue. Nous doutons s’ils sont arrivés à la hauteur des idées générales les plus humbles, ils semblent ne vivre que dans le concret et l’instinct apprivoisé, mais ce sont des hommes bien sympathiques et certaines jeunes filles ont une grâce de primitives tout à fait séduisante. Le pays est de soleil perpétuel avec des nuits froides, splendidement étoilées, une saison d’orages titaniques, une saison de terrible sécheresse. Il est pauvre, mais non indigent, pas de misère, les Indios vivent quasi sans chaussures, mais ils mangent à leur faim, maïs, fruits, poisson, piments. Un petit peu d’irrigation et de pisciculture, le pays deviendrait riche, mais nul n’en a cure. La capitale préfère exporter, importer, remuer le dollar qui tout doucement s’anémie de ça.

Depuis que je connais de près les peuples primitifs, je me suis convaincu de l’erreur dangereuse de certaines agitations « anti-impérialistes ». Il saute aux yeux que ces peuples ne pourront atteindre un plus haut degré de développement et de mieux-être qu’aidés par la collaboration de l’Européen. Que celui-ci soit un exploiteur sans vergogne, c’est le mal à combattre – et cela commence à changer visiblement un peu partout. Mais les « indépendances » dont on fait si grand cas dans les milieux d’une gauche idéologiquement arriérée ne peuvent le plus souvent que remettre ces peuples sous l’exploitation également sans vergogne de leurs propres caciques ou de bourgeoisies nationales plus âpres (parce que moins découragées, néophytes au pouvoir). L’idéal serait une sorte de tutelle par des pays socialisants ou socialistes (de ces derniers nous sommes encore loin). D’autre part, le communisme-totalitarisme peut aisément s’imposer à des populations accoutumées à un niveau de vie bas, à subir l’oppression, à écouter, subir, suivre des « chefs » toujours absolus et généralement amoraux (le paternalisme primitif), de sorte que si on laisse les agents du Komintern s’installer, par exemple, dans un Viet-Nam, ils établiront sans peine leur régime de travail forcé, coupe-têtes et chefs adorés, et suivant la pente du moindre effort feront des États policiers en attendant de devenir militaires et conquérants selon leurs moyens.

Bon, je crois que je ne réponds pas du tout à votre lettre du 9 janvier, mais je vous donne l’air d’un pays lointain... Ma compagne m’écrit qu’un exemplaire disponible des Derniers Temps nous est arrivé ; je vous le réserve et vous l’enverrai dès mon retour à Mexico, dans huit jours.

Si vous voyez des mentions de ce roman dans la presse, envoyez-les moi, s.v.p. J’espère que les crises de santé dans votre famille sont finies et que vous n’êtes plus voué au compte des tickets de ravitaillement – une drôle d’occupation pour un civilisé, et l’une des plus importantes en Europe !

Mes amitiés.

Victor Serge

Mexico, 16 avril 1947

Mon cher Borie,

Je suis un peu en retard pour vous remercier pour le livre de Werth [11] qui nous a été d’une lecture extraordinairement réconfortante. Parce que Werth est un ami et parce que son livre est honnête, sans trucs, sans récrit-après coup, j’en suis sûr, honnête jusqu’à décevoir par moments alors qu’avec un peu de pose l’auteur paraîtrait facilement plus « fort ». Dans l’ensemble, je trouve ses réactions justes ; s’il abandonne quelquefois l’esprit critique, c’est qu’il est saturé. Werth en effet est un intellectuel tellement épris de la pensée pour la pensée qu’il ne peut pas considérer un problème sans le voir miroiter sous plusieurs aspects simultanés qui se contrebalancent. On arrive vite ainsi à l’incapacité de se prononcer et il y a des mandarins qui se sentent tout à fait supérieurs sitôt qu’ils ont grimpé cette cime de l’impuissance. Werth qui a été un révolutionnaire et que les déceptions des vingt dernières années ont presque annihilé comme écrivain, éprouve le besoin de toucher terre et alors il prend parti, il a raison, même si son parti est imparfait... Lire ces pages, ici, dans un monde latino-américain fait d’hommes avides et inconsistants, et parmi d’ex-réfugiés européens complètement obnubilés par le commerce et les combines, cela nous rend contact avec une variété humaine loin de laquelle nous nous sentons étouffer. Je dis tout le temps nous parce que ma femme a été très heureuse de retrouver Werth.

On me signale Mon journal pendant la drôle de paix, de J. Galtier-Boissière [12], en me disant que je suis amicalement mentionné dans ce livre et que G.-B. donne un bel exemple d’équilibre moral. Pouvez-vous me faire envoyer ça ? G.-B., tel que je le connais, a le don d’être vigoureusement un Français moyen, plein de bon sens, d’humour et d’un certain esprit de révolte qui fait antidote au goût du confort et au scepticisme ; avec ça, une plume facile, mais dure et coupante.

Je me suis plongé dans un gros travail qui m’a entièrement absorbé pendant deux mois et fatigué au point qu’il a fallu le plaquer pour quelques jours. Grâce à quoi, j’ai pu vous envoyer hier des vues d’ici et je vous écris. Vous aurez, je pense, reçu Les Derniers Temps. Le prix du livre canadien en France étant prohibitif, je crois que ce roman va paraître à Paris ; et le suivant – beaucoup plus fort – aussi... En attendant que le travail accumulé finisse par nous mettre du pain sur la planche, nous continuons à tirer le diable par la queue... Vu du poste d’observation de Mexico, le monde change vite. Dans cet hémisphère, le retournement des esprits est complet. De la grande popularité de la Russie, pendant et au lendemain de la guerre, rien ne subsiste. Les machineries de presse y sont pour beaucoup, mais le fait profond c’est que les gens moyens des États-Unis ont compris les vraies données du problème et qu’un totalitarisme en vaut un autre. Beaucoup de Polonais, de Baltes, de Juifs et autres sont passés par les camps de concentration de l’URSS et publient maintenant auxÉtats-Unis une littérature simplement horrifiante – et irréfutable. En gros, les gens se disent : 1.– Que ce régime est inhabitable ; 2.– Que s’il a dans peu d’années la bombe atomique « qu’est-ce que nous prendrons ! » et ils concluent qu’il vaut mieux en découdre tant qu’on est sûr d’avoir l’avantage. Comme ils ont horreur de la guerre, les plus intelligents envisagent son alternative ; la possibilité d’un changement de régime en URSS, qui permettrait un minimum d’organisation mondiale véritable. On y pense, mais on n’aime pas à en parler ; les conservateurs ont peur d’une Russie libérée, tout le monde craint de paraître adopter une attitude révolutionnaire, on craint de verser dans l’utopie – mais la pensée de l’alternative est là.

Vous savez sans doute que l’ex-directeur de l’Huma new-yorkaise, le Daily Worker, un M. Budenz, s’est un beau jour transformé de stalinien en cagot et de sous-agent zélé du guépéou en auteur de révélations placées sous l’égide de Notre-Dame et de Saint-Augustin ! L’important, c’est qu’il a raconté par le menu sa collaboration avec les agents secrets et que l’assassinat de Léon Trotzky fut préparé par eux, avec le concours des chefs du PC américain. Nous le savions fort bien, mais nous n’avons pas la bonne presse à notre disposition – et le point sur l’i est d’importance.

Vous savez que j’ai beaucoup de confiance en les possibilités socialistes de la Russie, que j’ai toujours pensé qu’une saine démocratie du travail pourrait aisément se constituer sur la liquidation du despotisme. Je n’en doute pas, mais je suis pris d’une nouvelle inquiétude. Le Totalitarisme travaille à supprimer toutes les possibilités de succession, sauf celles du chaos. J’en suis à me demander si, en dépit de la valeur de l’homme russe, Staline ne lui prépare pas un avenir pire que celui de l’Allemagne. Je lis un rapport sur les migrations de peuples en URSS. Un million et demi de Polonais ont connu les sables chauds et les banquises. Des millions de Baltes, de Caucasiens, d’Ukrainiens sont envoyés Dieu sait où. On apprend des choses abominables. Ainsi les Tatars de Crimée, que j’ai connus si pacifiques, si sympathiques, mais parmi lesquels la collectivisation fit des coupes sombres, quand les Allemands approchèrent, massacrèrent environ cent mille Russes, toute la population russe en somme. (La veille, ils signaient des messages d’adoration au Chef !) On les a traités après la victoire par les exécutions et les déportations en masse, la Crimée est dépeuplée ! D’autre part, on transporte en masse des Russes dans les pays baltes et en Bulgarie, en Roumanie (100 000 en Dobroudja, 200 000 en Bulgarie...) pour une colonisation durable. Le camp de concentration de Vorkuta (Oural nord, Petchora) renferme un demi-million de personnes dont 100 000 Lithuaniens, 60 000 Lettons, 50 000 Estoniens. Les petites nationalités conquises se sentent en voie de destruction rapide. Inévitable qu’un nationalisme enragé naisse parmi elles et que la haine du Russe devienne leur raison de vivre. Tous les peuples allogènes de l’ancien empire et ceux de la périphérie et ceux des conquêtes récentes passant par les mêmes écoles, où cela nous mène-t-il ? ? ?

Au revoir, mon cher Borie. Je n’ai pas eu de vos nouvelles depuis assez longtemps. Accusez réception des cartes postales, car je doute toujours du courrier... Que se passe-t-il en France ?

Victor Serge

Mexico, 18 juin 1947

Mon cher ami,

Je vous remercie infiniment pour les trois bouquins de Galtier-Boissière... Je me suis tout de suite jeté dessus parce qu’ils constituent un reportage direct, assez fouillé des années noires de la France. Et j’ai plaisir à y retrouver un G.-B. que j’ai connu farci de bons mots mais aussi d’un certain parisianisme très peuple et étonnamment droit. C’est du journalisme honnête comme la soupe aux choux d’un bistrot des Halles ! Par le bon sens et la grosse droiture, il rejoint un Werth si complexe et si artiste. Ça me donne de l’air du pays et je retrouve là-dedans des noms, des silhouettes, des explications. Un certain Van den Broek est mentionné, hurluberlu, névrosé, agité, un sous-Céline ; mais c’est lui, j’en suis convaincu, qui influença déplorablement, terriblement même, un Maurice Wullens qui était tout de même de bien bonne étoffe. Pour rendre justice à de tels livres – qui ont d’évidentes et même irritantes faiblesses – il faut être, je crois, en Amérique latine, sur un continent où malheureusement pas un journaliste de cette qualité n’existe, ne peut exister...

Je ne vous ai pas donné de nouvelles pendant un temps ; j’étais surmené. Abattu un boulot colossal en quelques mois, tout un livre en collaboration avec quelqu’un de très noble, que vous apprécierez, je l’espère, avant longtemps... Encore 60 jours environ de travail là-dessus, mais désormais coulant, des mises au point, etc.

Je suis content d’avoir trouvé en vous, pour Les Derniers Temps, un lecteur indulgent et qualifié : vous avez senti la sincérité de mes bonshommes et c’est le plus important. Peut-être les ai-je conçus un peu plus achevés, un peu plus forts, un peu plus courageux qu’ils ne le sont en général, avec leur état civil ordinaire. Il me semble que le romancier a bien le droit, sinon le devoir, d’épurer un peu la réalité, de chercher le meilleur et le plus pur de l’homme – et qu’ainsi il sert la vérité. La mode est plutôt, je le sais, à remuer du caca en littérature. Fâcheuse mode, à mon avis, il n’y a pas que ça dans la vie, il n’y a pas que du médiocre même chez la plupart des hommes médiocres.

Vous avez lu mon article de la RP [ Révolution prolétarienne ] sur la fin du Vieux [13]. Vous pensez si j’en ai étudié le sujet – et si j’ai dû me contraindre pour le résumer en si peu de colonnes, et par économie de travail et pour ménager le papier de la revue des vieux copains. (Un camarade d’ici a du reste relaté toute l’affaire en un gros livre à paraître, simplement effrayant... Ça sortira sans doute dans quelques mois.) [14] Il y a dans cette histoire des traits d’une bassesse insondable. Songez que le tueur a vécu pendant deux années avec une jeune femme – qui l’adorait – qui n’était pour lui qu’un jouet, un instrument lui permettant de remplir ses fonctions d’indicateur ! Le jour du crime, cette pauvre gosse, dont on me certifiait hier encore la probité et l’idéalisme, perdit à la fois l’homme qu’elle admirait le plus – l’Assassiné –, le respect d’elle-même en se découvrant la complice involontaire du salaud, et toutes ses illusions sur l’amour, le couple, le compagnon ! On me dit qu’elle ne s’est pas relevée, qu’elle demeure une militante dévouée, mais vit seule depuis des années, seule avec un détraquement mêlé de remords. Et que d’autres traits de décomposition morale ! Dans la préparation du premier attentat, deux femmes jouèrent un certain rôle. C’étaient des femmes de communistes du terroir que leurs « maris » avaient chargées de séduire les agents de police placés près de la demeure du Vieux afin de le protéger. Elles firent ce joli métier ; l’une d’elles avait à sa charge une enfant appelée « Soviétina »... Le tueur [15] lui-même n’est qu’une brute qui voyait dans ses fonctions d’indicateur la justification d’une sinécure grassement payée, voyages d’un continent à l’autre, bonne vie, dans les meilleurs hôtels, autos, etc. Il ne s’attendait pas à se voir assigner de si périlleuse besogne. Quand il reçut l’ordre de faire cela dans un délai fixé, il changea de visage et de caractère, verdit, devint neurasthénique, passa de longs jours au lit... Les mystérieux malaises de ce costaud ne se sont expliqués que par la suite. Il était coincé, certainement cerné, surveillé pas à pas par ses chefs et il n’avait que le choix entre l’exécution pour désobéissance – et la sinistre obéissance qui lui offrait tout de même une chance. Je ne doute pas qu’il aurait pu s’évader, mais il a lui-même saboté les évasions préparées, sachant que la « liberté » signifierait pour lui une fin mystérieuse mais inévitable...

De ce côté-ci de l’Atlantique, personne ne s’étonnerait de lire dans les gazettes le mot ultimatum. Tout le monde tient la guerre pour inévitable et il faut constater que Staline semble avoir perdu la tête tout comme Hitler en son temps. Pour d’autres raisons, il est vrai, il est dans une impasse, dans l’impasse qu’il s’est construite. Le « coup de la Hongrie » [16] peut se comparer à la réussite du Führer quand il entra à Vienne... Je ne suis pas aussi pessimiste que les gens, je pense que nous avons encore devant nous la marge de peu d’années – entre trois et quatre au maximum – avant que le choc ne devienne tout à fait inévitable. (N’excluons pas toutefois le risque de l’erreur capitale du Totalitaire ; totalitarisme signifie aveuglement, dans une forte mesure.) Et d’ici là, j’espère que pas mal de choses peuvent se passer. Le régime Staline, il ne faut jamais l’oublier, peut se définir par la puissance inouïe d’un appareil terroriste installé sur un organisme social d’une extrême débilité intérieure. Une question : lisez-vous l’anglais ?

J’ai profité pour vous écrire d’un moment d’insomnie. Au revoir ! Poignées de mains autour de vous. Tout amicalement.

Victor Serge

P.S. Vous me disiez souffrir de furoncles... Je connais ça : en déportation, j’ai failli en mourir – avec un anthrax final. Mais c’était à la frontière d’Asie centrale, à la suite d’une période de famine et dans un total manque d’hygiène... Chez vous, ce doit être facile à traiter, pourvu qu’il y ait les médicaments et fortifiants nécessaires. Trouvez-vous les vitamines composées (B et autres) dont vous auriez certainement besoin ? Si c’est non, dites-le moi. Je crois qu’il est possible d’en envoyer d’ici, les prix sont abordables, elles vous feraient un bien immédiat.

V. S.

Mexico, 24 juin 1947

Mon cher ami,

Merci pour L’École émancipée et Europe-Amérique – où j’ai trouvé sur Vlassov et la tragédie russe quelques traits fort intéressants... Mais cette dernière revue me fait mauvaise impression. On n’en aperçoit ni la rédaction ni l’orientation, mais très vite, en lisant, on reconnaît le langage des pires réactionnaires. Le type qui écrit sur la guerre de Russie est du genre Gringoire. Autre tristesse, que seules des publications d’extrême droite donnent aujourd’hui une information que toutes les autres étouffent !

Je reçois la RP avec une vraie joie. Voilà des copains, et des vieux, des sûrs, qui gardent une honnêteté intelligente, fidèles à eux-mêmes, fidèles à tout, et savent parler un langage non doctrinaire, plein de bon sens. Je voudrais bien collaborer davantage avec eux, mais après avoir abattu un boulot écrasant au cours des derniers mois (et pas tout à fait fini), je me remets à un autre. Encore pour six bons mois de travail acharné et je pourrai souffler, si dans l’entre-temps la matérielle s’améliore. Je vais m’occuper de mettre au point le gros bouquin de mes souvenirs [17] afin de le publier en France. Aux États-Unis, ça n’a pas été possible. Dans toutes les maisons d’édition, il y a un conservateur et deux stalinisants au moins ; et personne ne comprend rien à la vie d’un militant européen. Je fais l’effet d’un animal exotique plutôt inquiétant, qui a cumulé le libertarisme, le bolchevisme, le trotzkysme, etc., et se permet encore de vivre ! Par contre, en Europe, un jour, ce livre touchera un large public. Une des raisons qui m’encouragent à le reprendre, c’est que l’expérience humaine qu’il contient n’est nullement négative. Si tous mes compagnons sont morts, à de rarissimes exceptions près – les anars de la vingtième année, les Espagnols de 1917, les grands Russes des temps héroïques, tous ! – je dois reconnaître que dans l’ensemble, en faisant leur part des petitesses et des erreurs, ils furent vaillants, solides, idéalistes, intelligents – et qu’en ce jour, de les avoir rencontrés, d’avoir vécu avec eux, je dois me considérer comme un grand privilégié du destin. Du point de vue humain, le bilan que je dresse est plutôt favorable... Je crois qu’il y a présentement une baisse réelle de la qualité des hommes que deux guerres mondiales et le reste expliquent très bien, mais qui est, j’en ai le sentiment profond, plus apparente que réelle. Le terrible c’est que dans la confusion actuelle le caractère et les esprits ne peuvent ni se former ni se manifester quand ils se forment tout de même. Une sorte de totalitarisme larvé, répandu un peu partout, s’y oppose. Mais quelques années seulement de répit suffiront à tout améliorer. Les aurons-nous ? Cela me semble encore probable ; et je ne veux pas non plus désespérer de l’imprévu, de l’attendu, pour ce qui est de la Russie.

Ne vous laissez pas impressionner par la stupide loi anti-ouvrière que le Sénat américain vient de voter et qui va nourrir la propagande stalinienne dans le vieux monde. Tout le monde la tient pour inapplicable, il se peut qu’elle amène les syndicats à prendre une part active aux prochaines élections présidentielles et ce serait là un grand progrès. Du reste, la condition de l’ouvrier américain demeure dans 40% des cas supérieure à celle du petit-bourgeois français d’avant les guerres et le sentiment démocratique de l’homme moyen est aux États-Unis d’une force et d’une santé extraordinaires.

On s’inquiète beaucoup par ici du sort de l’Italie dans l’année à venir, on redoute une tragédie à l’espagnole, que les communistes préparent en débarquant des armes le long de l’Adriatique... Si le vieux Fusilleur en donne le signal, ce pourrait bien être pour lui le commencement d’une fin à la manière d’Hitler. Mais dépend-il de lui de le donner ou de ne pas le donner ?

Récemment, vous ai envoyé lettre recommandée. De celle-ci, accusez réception. Votre santé ? Répondez sur les vitamines que je pourrais vous envoyer. Tout amicalement.

Victor Serge

Mexico, 13 septembre 1947

Mon cher Borie,

Voici un long moment que je n’ai eu de vos nouvelles. Dans l’entre-temps, vous avez dû recevoir des vues du pays tarasco et je crois, une lettre dactylographiée. J’ai un peu voyagé et je suis retombé dans les embêtements les plus saumâtres. Avec par surcroît une crise cardiaque. Les médecins ne trouvent rien de bien particulier au vieux viscère, si ce n’est l’usure plus l’altitude, du surmenage plus de la nervosité, bref les choses les plus naturelles. Ils me recommandent, honnêtes farceurs qu’ils sont, trois mois de repos quasi complet à une altitude plus confortable ! Ça me rappelle qu’au temps lointain où mon père exerçait la médecine à Bruxelles, dans le quartier prolétarien, un sien collègue avait eu l’idée ingénieuse de faire imprimer en tête de ses ordonnances, destinées aux tuberculeux qui abondaient, ces trois recommandations : « suralimentation, repos, grand air ». Mon père faillit lui abîmer la figure et fit détruire ces petits papiers. Tout de même l’ami qui me traite a été fort content de la façon dont j’ai réagi à quelques fortes doses d’ingrédients appropriés, façon qui démontre, paraît-il, une capacité de récupération dont il commençait à douter. Je sors d’une dizaine de jours d’inactivité complète, me sentant beaucoup mieux. Cet hémisphère entre en crise tout doucement au sein de l’abondance. Pendant combien de temps les E.U. pourront-ils porter sur leurs puissantes épaules tous les fardeaux du monde ? Ils ont déjà leur beau problème d’inflation. Observons que la solidarité, l’internationalisme de fait s’imposent non par les voies de la conscience et du sentiment humain, mais par celles de l’égoïsme menacé ! Ça ne devrait pas nous surprendre. Un auteur américain publie un essai sous ce titre : « Le Capitalisme peut-il subsister dans un seul pays ? » -– démontrant que partout ailleurs qu’aux E.U. le capitalisme traditionnel est en voie de transformation ou de désintégration.

L’influence communiste est-elle en baisse en France ? Cent raisons politiques permettent de l’espérer, mais tant qu’il n’y aura pas de revalorisation des salaires, ces totalitaires pourront exploiter et dévier le mécontentement des masses.

La librairie française étant en conflit avec la librairie canadienne, mes livres n’ont pas encore pu être mis en vente en France, mais ils vont l’être bientôt, paraît-il, malgré tout, dans des conditions évidemment précaires. Il aura fallu un an de pourparlers pour y arriver ! (Le conflit ne me concerne pas personnellement.) Cet hiver, je crois, autre chose de moi va sortir à Montréal et mes éditeurs sont d’accord cette fois pour faire éditer aussi à Paris, mais je n’ai plus de manuscrits disponibles, il faut que j’attende d’avoir les épreuves... Je me fais un peu l’effet d’un monsieur qui participe à une course de sacs.

J’espère que santé et le reste tout va bien chez vous. Les numéros de la RP que j’ai reçus m’ont paru très bons par l’honnêteté, la simplicité non doctrinaire du ton.

Du pays, nouvelles détestables, disette ici, famine là. Une maison d’édition américaine vient de sortir un bouquin écrasant sur les camps de concentration... Vous voyez qu’on patauge dans la tristesse la plus noire. Il faut en prendre stoïquement son parti, ça changera nécessairement, le seul vrai malheur c’est que nos vies soient trop courtes pour mesurer les grands changements et trop longues par rapport aux époques asphyxiantes.

Mes amitiés.

Victor Serge

Mexico, 26 septembre 1947

Mon cher ami,

Votre lettre du 17 septembre, qui s’est croisée avec une mienne, me confirme dans des vues auxquelles je pense à consacrer un essai. Tout ce que vous me dites de l’attitude des boutiquiers et des paysans français, je l’ai longuement observé en Russie... Cet égoïsme borné, cet « enrichissons-nous » antisocial et qui mène rapidement à la ruine générale, ce sont les réactions instinctives d’une vieille petite-bourgeoisie, formée par un capitalisme finissant, mais si l’on n’en tient pas compte, intelligemment, on va à des catastrophes. Tout aussi grave, le fait que des phénomènes analogues se produisent dans les couches supérieures de la société, voyez la vague de scandales, qui est sans doute peu de chose en comparaison avec les houles sous-jacentes. La bourgeoisie qui fit la grandeur du XIXe siècle et provoqua la naissance des espérances socialistes, était laborieuse, économe, honnête (« l’honnête homme ») [18], elle crut en Dieu, puis au progrès, à l’évolution, croyant surtout en elle-même, avec raison. Aujourd’hui, en Europe, cette bourgeoisie, en tant que masse, est ruinée, discréditée, démoralisée ; ses éléments instruits, initiés au mécanisme de la production, comprennent que le capitalisme est fini. L’Occident nous offre en effet le spectacle d’une révolution qui se fait bien que personne n’ose la vouloir, à travers l’inconscience, les expédients, les luttes émoussées, les réactions incohérentes. Il faut de toute évidence passer à un nouveau régime de la production, planifié, collectiviste ou communautaire, il faut que les pays contrôlent leurs échanges et les planifient internationalement, tous les gouvernants le savent, et les économistes, et beaucoup de travailleurs. D’énormes malentendus se créent là-dessus parce que l’on craint à bon droit le bureaucratisme totalitaire et que le mouvement socialiste, usé et intellectuellement appauvri, n’est pas en mesure de démontrer combien la planification démocratique est, serait supérieure à la despotique, combien l’U.R.S.S.-épouvantail est en réalité un pays primitif et malheureux. Dans l’entre-temps, et voici l’idée qui me frappe, nous assistons à une sorte de résurrection maladive du capitalisme (résurrection le mot est impropre, récurrence est plus juste), fondée non plus sur le développement de la production, mais sur l’activité brouillonne des aventuriers, c’est-à-dire des profiteurs de la pagaille, des coquins et des génies de la foire d’empoigne, des mercantis, des prévaricateurs et tutti quanti. Je suis convaincu que ces éléments jouent un rôle colossal dans l’économie de l’Occident, Angleterre exceptée (et peut-être Belgique), et qu’ils constituent un obstacle littéralement formidable à toute reconstruction rationnelle, tout en favorisant les secteurs de reconstruction dont ils ont besoin. En réalité, loin de refaire le capitalisme, ils achèvent de le rendre insupportable et contre-indiqué, à la longue du moins. D’autre part, ils sont prêts à se convertir au totalitarisme larvé ou non, à en infester et encrasser les rouages. Doublement funestes. Je me demande si une sorte de collectivisme quasi totalitaire éclairé, garantissant les droits de l’homme acquis depuis quelques siècles, ne finira pas par s’imposer pour la reconstruction du vieux continent ; j’y verrais un régime acceptable s’il était dirigé par des techniciens et contrôlé effectivement par les masses. Nous ne pouvons en aucun cas écarter cette hypothèse, tant que le socialisme humaniste ne sera pas assez fort pour proposer ses solutions avec des chances réelles de succès. (Quand j’exposais ces conceptions, Pivert et d’autres m’accusèrent de Technocratisme, une petite « déviation » de plus dans ma biographie ; il ne me servait naturellement de rien de leur répondre que nous devons nous placer sur le terrain du réel et des possibilités réelles et non des vœux les plus séduisants.)

J’apprécie les notes de Louzon [19] dans la RP, et ses critiques du dirigisme qui n’est que le sabotage de la planification, mais j’espère qu’il finira par éclairer sa bonne vieille lanterne afin de ne pas paraître défendre une économie libérale devenue tout à fait inviable.

Je ne suis pas du tout de l’avis des gens qui soutiennent que la IIIe guerre ne nous menace pas avant 15 ans. Pure loufoquerie, je crois, que de penser prévoir quelque chose à l’échéance de 15 ans, dans le joli maelström où nous tâtonnons. La situation est simple, malgré tout. Intenable en U.R.S.S., pas d’autre issue que la terreur et l’expansion, cela se tient. En très peu d’années, le stalinisme aura ses bombes atomiques ou des équivalents épouvantables, ses cinquièmes colonnes se seront fortifiées par la durée et l’impunité, il ne se gênera plus, et surtout il sera poussé – entraîné par ses forces qu’il ne dominera pas plus qu’Hitler ne sut dominer les siennes. Comme l’adversaire le sait parfaitement, il n’a pas intérêt à laisser au Totalitarisme ce peu d’années. Les E.U. semblent avoir compris sinon admis enfin l’alternative : la crise intérieure de l’U.R.S.S., qui pourrait provoquer la chute du régime. On voit dans les journaux des titres comme « La guerre froide » (« la guerre blanche » disait naguère Duhamel, en France). Nous y sommes. La « guerre froide » est celle qui tend à faire mûrir la crise intérieure du stalinisme, c’est la bonne solution, d’autant plus qu’elle coïncide avec la « cure de vérité » que d’autres et moi-même préconisent depuis une vingtaine d’années.

Il me semble qu’une lettre manuscrite que je vous écrivais au retour de Jalisco s’est « égarée ». Photos, je vais voir, il faut que je cherche dans un tiroir et je dois vous dire que j’ai passé de fichues semaines, avec un cœur en état fâcheux. Le médecin m’a commandé une période de récupération prolongée, repos et descente à meilleure altitude, etc. Admirables conseils à donner à un réfugié politique, en période de vie chère ! J’ai fortement ralenti le travail, je lis beaucoup, couché, prends des remèdes efficaces, j’attends quelques bonnes nouvelles... Elles me feraient certainement plus de bien que la quinidine. Une des vraies solutions pour moi, ce serait le retour en France et j’y songe, mais pas avant que la situation générale ne se soit un peu éclaircie et que mes affaires personnelles ne se soient un peu améliorées... Et ça ! Au Canada, j’ai un public restreint parce que c’est un pays catholique ; en France, on va – enfin ! – bientôt, paraît-il, vendre le roman qui s’est heurté pendant un an à un double boycottage, l’un visant la production canadienne et l’autre me visant, moi. Un autre livre va sortir à Montréal, susceptible de faire très bonne vente et les éditeurs étaient d’accord avec moi pour le publier aussi à Paris ; mais voilà qu’ils apprennent que la librairie française va manquer de papier avant peu... J’ai traversé la Corrèze pendant l’exode-défaite, j’en garde quelques belles images dans les yeux. Croyez que j’échangerais volontiers les splendeurs ensoleillées de Jalisco et Michoacan pour ces montagnes-là, ces cieux plus doux, ces bistrots de village ! Le vieil Européen peut aimer l’Indien, mais comment lui parler, comment le comprendre ? Récemment, au pied du volcan Paracutin, dans le paysage de dévastation cosmique le plus bouleversant, je rencontrais les Indios les plus taciturnes du monde. Quelle tristesse et quelle indigence ! J’ai compris encore une grande chose dans ce pays : qu’il faut des siècles de luttes et de bien-être relatif pour dégager l’homme de ses gangues primitives. Au revoir mon cher ami, excusez le trop-idées-générales de cette missive, j’en vis plus que du moi-même.

Victor Serge

Trouvé deux photos d’il y a deux ans, je vous les envoie par courrier ordinaire. Famille, je vais voir... – Réciprocité, hein ! – V.S.

Dans l’entre-temps, j’ai blanchi...

La lettre précédente est la dernière de Serge à Borie. Le 17 novembre 1947, Serge, pris d’un malaise dans une rue de Mexico, héla un taxi, où il eut juste le temps de monter avant de mourir. Dans une lettre datée du 20 janvier 1948, Laurette Séjournée, la compagne du disparu, écrivant à Antoine Borie, rapporte en ces termes la fin de cette vie à tant d’égards exemplaire :

20 janvier 48

Cher ami,

Merci infiniment pour votre lettre. Elle m’a profondément touchée, car vous étiez parmi les deux ou trois amis avec lesquels Victor correspondait le plus volontiers. Votre amitié lui avait fait beaucoup de bien, il s’en était souvent montré ému. Vous savez comme il a vécu isolé ces dernières années, dû en partie aux événements (qui déterminaient certaines opinions politiques), mais aussi, et surtout je crois, à la vie dans une société excessivement primitive où les valeurs spirituelles n’ont pas droit de cité. Il a beaucoup souffert de se sentir seul, il avait un besoin très grand de contact avec d’autres êtres.

Il vous avait parlé de sa maladie – qui remontait à sa jeunesse, puisque déjà à Melun [20] il souffrait d’attaques du cœur. Il m’en avait parlé peu de jours avant – et aussi vous avait-il sans doute parlé de la crise qui nous avait bien inquiétés, comme trois mois avant. Le médecin, que j’avais vu avec lui, s’était montré, la première fois, excessivement alarmé. La seconde, une semaine après, beaucoup plus calme. Comme je lui avais demandé s’il ne fallait pas que Victor suive un régime alimentaire, il avait répondu que c’était inutile. Quant aux cigarettes, il valait mieux les supprimer, « mais, avait-il ajouté, si cela vous ennuie, fumez... » J’ai su après qu’il avait informé des amis de la gravité de la maladie. Il semble que c’était une angine de poitrine, contre laquelle on ne pouvait absolument rien.

Depuis une quinzaine de jours, il était beaucoup mieux. Je ne sais pas s’il vous avait écrit à ce moment-là. Il était très optimiste, plein de projets. D’ailleurs, jamais encore, en dix ans que je vécus à ses côtés, il n’avait vu l’horizon – personnel – s’éclaircir de la sorte. Vous savez que L’Affaire Toulaév, son livre qu’il estimait être le meilleur, allait être publié au Canada, on parlait sérieusement d’une traduction aux États-Unis et Grasset demandait le manuscrit pour la France. On lui promettait enfin sérieusement le visa pour les États-Unis (et j’y comptais tellement, si vous saviez ! Il me semblait que s’il pouvait sortir d’ici il se sauverait... Sinon, je m’attendais au pire, je l’avais dit, aussi brutalement, aux amis qui s’occupèrent du visa). En outre, il avait plusieurs demandes de collaboration aux États-Unis et dans deux revues mexicaines (où je souffrais de voir son nom figurer à côté de sombres canailles).

Le samedi 15, il avait déjeuné avec un poète vénézuélien qui venait de recevoir un prix de poésie (une assez forte somme d’argent). Je ne le vis que le soir. Il me raconta, très amusé et content, ses impressions ; les attitudes de ce personnage, le poète, typiquement sud-américain, assez intéressant, et me parla longuement de sa compagne qui l’avait tout à fait charmé. (Cela arrive rarement dans ce pays où les femmes sont souvent belles, mais tout à fait animales.) Le dimanche, il dormit très tard. Un peu inquiète, j’entrai dans sa chambre vers une heure. Il ne toucha ni aux journaux ni au courrier que je lui avais apportés et continua à sommeiller. Il ne se leva qu’à trois heures, mangea de bon appétit, regrettant seulement qu’il n’y eût pas un « petit verre de vin rouge... » Se mit ensuite à travailler. Il ne sortit qu’au crépuscule avec Jeannine pour se rendre chez des amis. Ayant un travail à finir, je les rejoignis plus tard. Il avait toujours sa belle humeur, faisait des plaisanteries sans arrêt, riait comme un enfant. Nous fîmes, avec nos amis, des projets de voyage. (Il pensait venir avec moi dans une zone archéologique où je comptais me rendre en janvier, pour un travail que m’offrait l’Institut d’anthropologie.) Nous rentrâmes en marchant, nous arrêtâmes pour acheter de petites choses pour le dîner. Après le dîner, il se mit à travailler. Il était dans une extrême effervescence et visiblement avait beaucoup de choses dans la tête. J’entrai plusieurs fois dans sa pièce pour le consulter sur quelque chose que j’écrivais, mais il me dit qu’il avait la tête trop pleine d’autres choses. Nous rîmes, car nous étions, tous les deux, dans une espèce de tourbillon intérieur. Vers une heure du matin, il vint me dire qu’il voulait me lire un poème qu’il venait d’achever. Il fut terriblement ému en le lisant – il en eut les larmes aux yeux – et j’en fus bouleversée. Je lui dis que jamais, me semblait-il, il n’avait été « si loin, comme si tu avais ouvert toutes les portes... » Il me dit qu’il voulait le retoucher. J’en fus étonnée, car il me semblait parfait ainsi. « Tu as raison, je vais simplement le copier à la machine. » Une fois au lit, je me demandais pourquoi ce poème m’avait fait cette impression d’aller « si loin » et me promis de le lire le lendemain pour voir. Je m’endormis quand il commençait à taper. Le lendemain matin, je lui apportai son petit déjeuner, ses journaux vers dix heures. Nous parlâmes d’un travail d’ethnologie que je devais présenter ce jour-là et discutâmes un peu sur la valeur magique de l’or. J’ouvris Le Rameau d’Or, de Frazer, mais n’y trouvai aucune indication. Et je m’en allai, car j’étais déjà en retard pour mon travail. Je ne l’ai revu qu’à dix heures du soir, étendu dans une horrible salle de police. Il semblait dormir, ses mains, qui étaient si belles, étaient encore tièdes...

Il était sorti à huit heures du soir pour se rendre chez son fils, Vlady. Il avait reçu, la veille, une lettre d’un ami qui lui parlait des tableaux de Vlady et les comparait à certains poèmes russes. Il voulait que son fils voie cette lettre. Ne l’ayant pas trouvé chez lui, il erra dans les rues, sans doute pensant retourner un peu plus tard. Il rencontra un jeune Espagnol et sa maman, leur parla gaiement et très affectueusement. Puis rencontra Julián Gorkín, ils parlèrent un bon moment. Vers dix heures et demie, se sentant sans doute mal, il prit un taxi, eut juste le temps de donner l’adresse au chauffeur, de monter, et tout était fini. Le chauffeur dit que ce fut immédiat, qu’il pensa qu’il s’était endormi, tant cela s’était fait doucement, sans aucune plainte.

Et voilà. Et maintenant, IL N’Y A PLUS RIEN A FAIRE. C’est la chose la plus désespérante, la plus révoltante et aussi la plus inimaginable qui soit. Mais le temps passe et l’absence se fait plus pesante. Je me sens absolument coupée de tout, comme flottante. Ce que l’on pourrait donner, faire, pour que cela ne soit pas, mais RIEN A FAIRE.

Je vous envoie le poème qui est son dernier écrit. Il l’avait composé une dizaine de jours auparavant, en écoutant la Neuvième Symphonie. Il était visiblement très pris par la musique. Je feuilletais, tout en écoutant, des livres d’art que j’avais trouvés avec joie dans cette maison. Je lui montrais, de temps en temps, des choses qui me frappaient. En dernier, je lui montrai des mains incroyablement émouvantes. Il les regarda, longuement, puis se leva. J’ai cru que je l’avais importuné en l’empêchant d’écouter la musique. Il s’écarta de tous et je vis qu’il prenait des notes.

Affectueusement.

Laurette