Les « stratégies » d’adaptation aux nécessités de la performance et de son corollaire, la réussite prônées par la « psychologie positive », méritent d’être considérées dans un dispositif de socialisation (productiviste) liant notre ontologie aux aléas des normes édictées par le « marché du travail » tel qu’il se transforme en ce début de XXIe siècle. Paradigme qui se décline sous forme de catalogues, de formations, de séminaires (team building), de stages avec suivi – personnalisé – par des « directeurs de conscience » dûment agréés. Ces maîtres de l’art, sous couvert de « développement personnel », empruntent aux jésuites la technique de l’empathie manipulatrice. Malgré ses allures modernes faussement inspirées de L’Homme de cour de Baltasar Gracián, ce discours – et ses implications pratiques – demeure désarmant de naïveté, d’espérance mécanique et de lieux communs usés jusqu’à la corde, qui retrouvent pourtant dans la bouche du « guide » une fraîcheur inattendue. Derrière l’apparente douceur maternante, pressante est l’injonction.

Toute une littérature des programmes de formation mettent, dans un premier temps, à la disposition du commun des tests d’auto-évaluation [1] permettant, disent les prosélytes, de sélectionner les stratégies les plus adaptées aux conditions requises pour survivre en tant que marchandise livrée à l’échange commercial. Dans un second temps, « comme on gère un projet de recherche et développement », un « objectif » sera fixé au salarié, une « stratégie » élaborée, un « plan d’action » mis en œuvre, « un suivi et une évaluation finale ». Car, comme de bien entendu, les résultats mesurables se doivent d’être quantifiables.

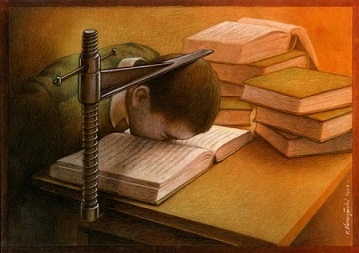

Ce discours répond à la nécessité maniaque de tout compter, mesurer, sérier, standardiser. C’est le propre d’une approche portée par la subjectivité de l’idéologie que de se présenter comme l’évidence incarnée, chiffres à l’appui. Une démarche – une fabrication – où chacun cherche à « valoriser ses compétences » en contenant ses émotions dans le cadre d’un contrôle strict de leur surgissement. Et, comme les disciples l’affirment à l’unisson, « il faut travailler de façon assidue sur soi, chaque jour sans exception » [2]. Il s’agit, en quelque sorte, d’une discipline à pratiquer avec une implacable rigueur. « Une hygiène – mentale – de vie », nous dit-on. La formule fait florès.

Où l’on cherche, grâce à « une remise en cause bienveillante » à « enthousiasmer une équipe performante pour la prochaine période, remobiliser un collaborateur qui baisse les bras »… Dans cet univers de la performance, parce que l’on est ostensiblement proactif et volontariste, « l’on apprécie la pression », lit-on dans toute cette littérature qui vante les bienfaits de l’adrénaline. L’on vous invitera, avec le sourire en bandoulière, à « prendre du plaisir à jongler » entre « votre boulot », votre footing quotidien, votre famille, votre mari, votre amant, votre épouse, votre maîtresse et votre coach. Ainsi sont relégués dans le camp du Mal, la passivité et la contemplation, le rythme lent et la rêverie improductive. Cette « culture » du travail « sur soi » contient un rien de « sagesse bouddhiste » et de « valorisation calviniste de l’effort » [3]. De la « connivence passive » à la « coopération active », dit Nicolas Marquis. L’individu – cadre moyen, ingénieur ou technicien, intérimaire, opérateur de production ou simple illusionniste de base – est devenu responsable des déconvenues, qu’elles qu’en soient la nature, qu’il formule désormais « en termes de défaillance de son intériorité » [4]. À l’inverse les causes de son succès se résument à l’expression – enfin possible dès lors qu’il sera sorti de la « culture de la plainte » – de sa volonté normative, de ses compétences [5] et, cela va de soi, de son pragmatisme.

Où l’on vous sert, avec un sourire condescendant des lieux communs éculés… « Quand on veut, on peut », inévitable formule qui fera taire les incrédules à l’instar de l’inusable « verre à moitié vide ou à moitié plein » [6]. Ne pas adhérer à ce formatage vous condamne à l’exil social – c’est bien pire que de ne pas « y arriver » – et la punition qui vous accable n’est, après tout, que justice puisque vous ne faites rien pour « en être ». Car l’enjeu n’est ni plus ni moins que la transformation rapide et radicale de l’individu objectivé dans le procès d’affirmation d’un « moi, je » à l’aise comme un poisson dans l’eau (trouble) du monde de la performance et de la réussite. Gare aux retardataires, de même ! Stigmatisation implicite du nécessiteux qui peine à s’en sortir. Si, malgré tous les efforts consentis, il s’effondre, son monde devient aphasique et lui-même sombre dans un abîme sans écho d’où il lui sera bien difficile de sortir dans la mesure où aucun système de substitution ne pourra lui donner les moyens d’en nommer la « substance ». Le retentissement psychologique deviendra un symptôme dont la cause profonde sera renvoyée à sa propre nature. On dira qu’elle souffre de quelques manques : de combativité, d’énergie, de volontarisme et d’esprit d’entreprise. On dira que le défaillant est inapte à positiver, à se défaire de sa négativité, à museler son esprit critique, à accepter la modernité comme une chance pour lui. L’angoisse est d’autant plus menaçante que la fragilité de la construction laisse poindre ses failles. Or, le « volontarisme » qui vous en détache est d’autant plus désirable que, de surcroît, il revêt les atours de la rationalité [7].

Dans tous les cas, donc, l’égaré sera fermement invité à chercher la voix du bonheur dans l’acte de communier avec son double narcissique [8]. Parce qu’avoir une silhouette toujours droite, fine et jeune, un sourire qui manifeste votre bienveillance et votre bien-être, sont « évidemment » des signes « qui ne trompent pas ». Nous voilà, nous, individus, à jouer des coudes, perdus dans la masse des ego qui oscillent, dans un mouvement de balancier marqué par leur ambivalence, entre l’injonction qui nous est faite de ne compter que sur l’initiative individuelle et l’impuissance à agir à laquelle nous condamne le Marché, ses lois et ses normes. Autrui devient dès lors un moyen pour obtenir une satisfaction narcissique à l’aune de laquelle sera « évaluée » positivement l’action entreprise pour y parvenir.

Pour s’en convaincre, il suffira de s’en tenir aux propos d’un certain consultant, Bertrand Duperrin, directeur d’un cabinet spécialisé dans la transformation digitale des entreprises. Sa stratégie – pour accompagner le changement – est la suivante : « Je ne m’attends jamais à des miracles du coté des opposants. Quoiqu’un opposant “retourné” est souvent le meilleur des ambassadeurs. Les “neutres”, ils suivent. Donc tout repose, on s’en doute, sur une masse critique de croyants et une dynamique forte de leur côté. Et ce qui m’inquiète le plus c’est de voir des “croyants lâcher prise”, non pas dans les premiers temps, mais au bout d’un, deux ou trois ans d’utilisation intensive. » Ce qui peut tout de même rassurer les fatigués de la positivité obligatoire [9]. Il reste encore un peu de négatif à l’œuvre.

« S’investir dans son travail » (se plonger corps et âme dans l’identification à sa fonction), s’y « valoriser » (mettre en scène ses résultats), y « être joyeux même dans l’adversité » sont autant de préceptes qui conditionnent « la valeur » de « l’être » au travail. Au-delà du manageur ou des collaborateurs, tout « se gère » de la même façon : le conjoint, la rupture avec lui, les conquêtes, le corps, les loisirs, les amis, l’alimentation. Rien n’échappe au monde merveilleux de la séduction compulsive et du coaching. Pour chaque action, chaque domaine, la volonté de l’officiant est d’améliorer les performances de l’individu avec comme modèle l’exploit sportif. Quiconque a subi des formations de management ou de communication sait combien les métaphores, les exemples et les modèles, dans le discours et la pratique d’une culture de la compétition, sont permanentes et se veulent édifiantes. Nietzsche, en son temps, nous avait alertés sur les dangers que représentait la figure du « prêtre » qui devient, à mesure qu’il étend son empire, l’incarnation militante d’une réalité réduite aux nécessités de sa domination. Il fait, pour ainsi dire, commerce de la faute et du mérite. Son « offre de service » est présentée comme un idéal narcissique centré sur un « moi » considérant l’autre comme un instrument, parfois un peu pénible, mais nécessaire à la réalisation de « son succès ».

Cette habilité est de celles qui permettent à notre « manager de soi », au chef de bureau contemporain formée à ses méthodes, « aux pervers narcissique » [10] si profondément adaptés à la consigne du « prêtre » de « séduire » pour manipuler. Avec pour seul et unique objectif de « dominer », d’utiliser « des outils appropriés » afin « d’accroître leurs performances » et, pour les mieux lotis, de pouvoir exercer leur pouvoir avec un maximum de bonne conscience et d’efficience, sans recul ni culpabilité, dans la joie et la bonne humeur.

Ils seront glorifiés pour ce penchant et loués pour « leur talent ».

Jean-Luc DEBRY