suivi de Post-scriptum sur les « renégats »

Publié, le 19 septembre 1994, dans le Saarbrücker Zeitung sous le titre « “Ich war mit einem Traum verbündet” – Georg K. Glaser : Rebell unter Renegaten – Ein Saarbrücker Gespräch » (« “J’étais lié à un rêve.” – G. K. Glaser : rebelle parmi les renégats – Rencontre à Sarrebruck »), cet entretien concédé par l’auteur de Secret et Violence au journaliste Burkhard Baltzer a valeur testamentaire puisqu’il précéda sa mort de seulement quelques mois. Nous le donnons ici dans une traduction complète, annotée et augmentée d’un « Post-scriptum sur les “renégats” », utile – pensons-nous – pour préciser une expression fortement connotée dans notre langue, mais couramment employée en allemand.

Georg K. Glaser était l’illustre invité du congrès littéraire qui s’est tenu à Sarrebruck sur le thème « Renégats et pouvoir ». C’est là que nous l’avons rencontré. Le rebelle, né en 1910 à Guntersblum (en Hesse rhénane), s’est exilé en France après le référendum sarrois de 1935 ; mais dès 1933 il avait rompu avec les communistes. Après la prison, la fuite et les années d’internement jusqu’en 1945, il s’est fixé à Paris comme écrivain et dinandier. Ses livres les plus connus, Secret et Violence (1951) et Jenseits der Grenzen [1] s’apparentent à des récits autobiographiques.

Il y a des endroits en Sarre auxquels vous êtes lié par des souvenirs douloureux. Voulez-vous en parler ?

La détention à la prison centrale de Lerschesflur a été un des moments les plus pénibles. Lorsque, deux jours après le référendum, les résultats ont été rendus publics, j’étais déjà en prison. Il était prévu de libérer les prisonniers politiques, mais pas les droits communs, évidemment. C’est pourquoi, dans notre groupe, nous avons tous été accusés de vol avec violence. Dans un premier temps, nous étions détenus au poste de police situé dans les bâtiments du gouvernement. C’est là qu’on nous a annoncé le résultat du référendum auquel nous n’avons d’abord pas cru. Ce n’est que lorsqu’un policier a attrapé un prisonnier et l’a laissé couvert de bleus que nous avons su que cela était vrai. Ensuite, nous avons été transférés à la prison de Lerschesflur où les gardiens nous ont piétinés et nous ont battus. Ils se conformaient déjà à l’air du temps.

Qu’a signifié le Parti communiste pour vous ? Solidarité ?

Je n’ai jamais été dans le Parti, j’étais plutôt un sympathisant. J’ai adhéré plus tard à l’Union des écrivains prolétariens révolutionnaires. Là, des conflits ont aussitôt éclaté.

Vous étiez trop anarchiste à leur goût ?

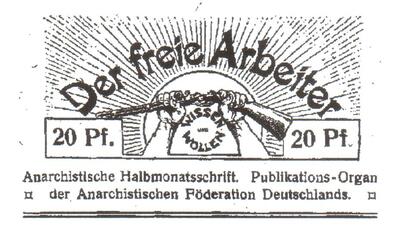

Non, mais il était du devoir des membres du Parti de dénoncer tout ce qu’il voyait. Il y avait aussi le problème de l’appareil militaire. Et j’avais du mal à m’y plier. J’ai donc fait un bout de chemin avec les anarcho-syndicalistes dont l’insigne représentait deux poings brisant un fusil [2]. Je pouvais aussi me joindre aux jeunesses communistes mais ils chantaient « sur l’épaule, armes ! ». En fait, j’étais lié à un rêve et non à un parti organisé.

Quand le rêve a-t-il tourné au cauchemar ?

Le rêve est resté longtemps présent, même quand la situation a pris une tournure critique. En 1933, il s’était complètement évanoui. J’ai été le premier à écrire un rapport sur le travail illégal. Ce texte, qui a été publié à Prague dans les Neue Deutsche Blätter (Nouveaux Cahiers allemands), m’a valu d’être mis à l’index car j’y décrivais les actes de résistance de gens qui avaient entrepris quelque chose sans en avoir informé le Parti, sans aucune consigne de celui-ci.

Quels sont les écrivains qui sont intervenus au moment de votre condamnation ?

Manès Sperber ou Arthur Koestler ont toujours été bien disposés à mon égard – ce qui était déjà sensible à l’époque. C’était le début d’une relation qui s’est épanouie plus tard. Le pire, c’était Egon Erwin Kisch ; il était sous la coupe de sa femme.

Au milieu des années 1930 existait-il d’autres tendances auxquelles vous vous sentiez lié sur le plan politique ?

Je suis toujours resté anti-hitlérien. Au début, il n’y avait que quelques personnes qui étaient bien disposées à mon égard, comme Hans Sahl [3]. Puis elles devinrent de plus en plus nombreuses. Pendant un certain temps, nous nous sommes retrouvés au Café Mephisto – un nom qui convenait bien à nos affaires. J’ai même pu publier grâce à eux. C’étaient des gens qui sont devenus des renégats, des rebelles, des négateurs.

N’y a-t-il pas eu, après la guerre, des tentatives pour faire de vous un soldat de la Guerre froide et un anticommuniste ?

J’avais alors terminé d’écrire Secret et Violence. Mais on ne m’a jamais rien demandé. Il a fallu des années avant que mon livre soit enfin publié. Il est vrai que j’avais créé mon atelier et que je gagnais suffisamment d’argent pour acheter du thé et du pain sec. Ainsi donc, je pouvais mieux résister qu’un écrivain vivant de sa plume. Je savais que ce que j’avais écrit était de bonne facture. Je me disais : si vous n’en voulez pas, et bien tant pis j’attendrai le temps qu’il faudra. Et j’ai fini par gagner. Au cours de la discussion sur les « renégats », on a employé une seule fois le mot « rebelle ». Il en dit pourtant plus long que le mot « renégat ».

Il ressort de Secret et Violence que vous parlez une tout autre langue que les grands chroniqueurs de l’histoire du Parti, une langue qu’on pourrait qualifier d’anarchiste. Votre langue n’aurait-elle pas aussi contribué à éveiller la méfiance de vos anciens alliés ?

Oui. Ces gens ont écrit dans un but précis. Moi, ce que j’ai à dire découle directement des expériences que je raconte. Les autres avaient d’emblée l’intention de démontrer qu’une révolution était en marche et par conséquent ils devaient inventer des choses qui y tendent nécessairement.

Le fait de rester à Paris n’a-t-il pas traduit chez vous le besoin de vous éloigner de la langue à la mode ou de la langue de bois officielle ?

Non. En Allemagne, j’aurais sans doute pu échanger mon emprisonnement et mon passé contre de l’influence auprès de l’occupant. À Paris, j’avais la possibilité de travailler, et j’avais ma femme. De plus, j’avais mon livre en tête : il était donc préférable d’écrire là-bas.

Vous souriez en racontant vos souvenirs. Quand je pense aux autres renégats qui ont fait l’expérience de la solitude et des dénonciations, ou à leur amertume, j’en viens à me poser cette question : d’où tirez-vous votre force ?

Le métier d’écrivain est une invention récente qui remonte à Balzac. J’avais mon atelier et je n’avais pas besoin d’écrire pour gagner mon pain. Je pouvais dire : je publierai quand j’en aurai l’occasion et seulement ce que j’ai envie de publier [4]. Ce qui m’a intéressé et longtemps préoccupé, c’est la chose suivante : il existe depuis 150 ans un mouvement ouvrier. Mais personne ne s’est soucié de savoir ce qui se passait, dans une pièce, entre le producteur, l’outil et la matière. Dans la Bible, il est dit que le travail est une punition : vous avez péché, vous devez donc trimer. Il y aussi le slogan du Kremlin : celui qui ne travaille pas ne mangera pas, ce qui est d’ailleurs le règlement du Goulag. Mais il n’y a pas d’autres définitions. Je crois que, si on ne trouve pas de liberté dans son labeur, le temps libre que promettent le socialisme et le capitalisme devient celui des prisonniers.

Burkhard BALTZER

[Traduction de Gaël Cheptou.]

Post-scriptum sur les « renégats »

L’expression « renégats » (die Renegaten) est à prendre, ici, au sens propre : « Personne qui a renié sa religion » (Robert). Elle désigne les intellectuels communistes qui abandonnèrent, sur les plans idéologique et politique, leur attitude servile à l’égard du stalinisme. Il faut insister sur le fait que, dans la langue allemande et dans ce contexte, l’expression a une connotation assez positive.

Selon Michael Rohrwasser, auteur de l’ouvrage Le stalinisme et les renégats. La littérature des ex-communistes (1991), l’acte de naissance des « renégats » remonte à la guerre civile espagnole (Walter Krivitsky, Gustav Regler, Alfred Kantorowicz et Arthur Koestler), les grands procès et le pacte germano-soviétique ayant eu raison des dernières résistances de ces intellectuels. Cette émancipation exprimait, nous dit Rohrwasser, le refus de la fausse alternative « fascisme ou stalinisme » dont ils étaient restés prisonniers après la prise du pouvoir par les nazis en 1933.

Indiquant que les staliniens leur reprochèrent plus volontiers leur trahison que leurs mensonges, Rohrwasser insiste sur le fait que les « renégats » durent non seulement nager à contre-courant, mais aussi éviter deux écueils majeurs : l’instrumentalisation (anticommunisme) et la vindicte de leurs ex-camarades. On ne saurait, en tout cas, les considérer comme de simples repentis ayant fini par retrouver le droit chemin menant au meilleur des mondes bourgeois possibles. Rohrwasser y voit, quant à lui, les contours d’un « troisième camp ». S’ils semblèrent, en effet, avoir accepté la démocratie libérale, celle-ci ne parvint pas, en général, à éteindre leur révolte individuelle. Après avoir procédé à une critique du substitutionnisme sur le plan politique, ils exploraient une autre voie : « partir de l’homme » (pour reprendre le titre d’une brochure de Dwight Mac Donald – Spartacus, 1972) afin de formuler un nouveau projet d’émancipation. Ce n’est donc pas par hasard que le destin de ces rebelles – comme celui des marxistes anti-léninistes – a été systématiquement refoulé ou déformé.

Gaël CHEPTOU