■ Jean-Luc SAHAGIAN

VICTOR SERGE, L’HOMME DOUBLE

Histoire d’un XXe siècle échoué

Préface d’Yves Pagès

Paris, Libertalia, 2011, 240 p.

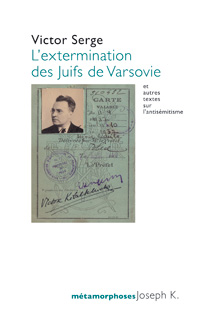

■ Victor SERGE

L’EXTERMINATION DES JUIFS DE VARSOVIE

et autres textes sur l’antisémitisme

Édition établie, préfacée et annotée par Jean Rière

Paris, Joseph K., 2011,96 p.

Après la récente réédition, chez Lux, des Mémoires d’un révolutionnaire et, chez Climats, de Naissance de notre force, Ville conquise et Les Hommes dans la prison, l’actualité éditoriale confirme un renouveau d’intérêt pour la figure, le parcours et l’œuvre de Victor Serge. À preuve, l’essai que lui consacre Jean-Luc Sahagian et la réunion en volume par Jean Rière de ses textes traitant de l’antisémitisme, et plus largement de la « question juive ».

Il faut croire qu’en ce siècle bien entamé où, du fond des désastres, commencent à pointer, ici ou là, quelques signes annonciateurs d’un retour de la question sociale, l’inébranlable optimisme historique dont Serge fit preuve, en des temps très lointains où « la corruption du meilleur [fut] ce qu’il y [avait] de pire », peut encore irriguer nos consciences défaillantes. Et, à l’occasion, nous aider à comprendre que le triomphe du pire n’oblitère jamais la perspective du meilleur. Mais il y a peut-être davantage. En cette époque orpheline où l’idée d’émancipation ne s’est toujours pas détachée de sa sinistre caricature, celle qui aboutit à sa négation pure et simple dans les pays du socialisme réellement inexistant, le récit multiple que Serge consacra à son itinéraire de révolutionnaire des « années sans pardon » demeure une pièce indispensable pour renouer le fil d’une très ancienne tradition d’indépendance du mouvement ouvrier.

De Victor Serge, Jean-Luc Sahagian nous dit qu’il fut un « homme double », ce qui se conçoit aisément si l’on entend par-là qu’il vécut intimement la contradiction entre l’idée libertaire qu’il se faisait de la révolution et le processus autoritaire d’une révolution à laquelle il s’adonna corps et âme. Ou encore que sa manière de s’impliquer, en conscience, dans l’histoire des hommes fut éminemment contradictoire. De l’anarchisme (individualiste) des premiers temps au bolchevisme des années 1920, de la dissidence (trotskisante) des années 1930 au socialisme démocratique (et libertaire) des dernières années, son parcours, il est vrai, n’est en rien linéaire. Cette façon qui fut la sienne d’être acteur d’une histoire en marche relève bien, comme l’indique Sahagian, d’un mouvement permanent d’oscillation. Comme si rien d’autre ne comptait que de suivre le rythme de son temps et le temps de son époque, en procédant par ruptures, par sauts, par dépassements, en avançant toujours, et ce au risque d’emprunter des impasses ou de se heurter au mur des fausses évidences d’un présent intensément vécu que l’avenir, par force et heureusement, se chargera de démentir. Ce refus de la linéarité, cette méfiance de l’invariant, cette farouche volonté de mouvement, Serge les paiera finalement au prix de l’isolement. Les anarchistes lui en voudront éternellement d’avoir rallié les fusilleurs de Cronstadt. Les bolcheviks se méfieront toujours de l’ancien anarchiste. Les trotskistes ne lui pardonneront jamais d’avoir osé défier le Vieux et ses fatwas. Avec le temps, et hors quelques cercles restreints de camarades – les syndicalistes révolutionnaires de La Révolution prolétarienne, par exemple, ou les marxistes révolutionnaires du POUM, cette étrange confrérie que staliniens et trotskistes condamnèrent d’un même élan –, Serge devint une sorte de dérangeant étranger dont l’indépendance de jugement n’offrait plus, de fait, de garantie à personne. C’est ainsi que, de partout, chacun s’évertua à ne retenir de son parcours que ce qui lui convenait ou légitimait ses préférences idéologiques ou partisanes.

Là où ce portrait de Serge en « homme double » fait problème, c’est quand son auteur opère un glissement entre dualité et « duplicité », c’est-à-dire lorsqu’il cesse de s’intéresser aux évidentes contradictions de son personnage pour ne voir chez lui que volonté délibérée et intentionnelle de dissimulation. Et Sahagian de préciser : quand Serge disait chercher la vérité, il servait, en fait, le mensonge – et « dans des proportions inégalées » –, sa quête procédant d’« une perpétuelle oscillation entre l’envie de témoigner et celle d’embellir, de modifier ou d’occulter la réalité ». Ainsi, ramené à un vulgaire Aragon, Serge aurait inventé le « mentir-vrai » et l’aurait constamment pratiqué dans la réécriture de sa vie. Non tant pour l’épurer de sa part d’ombre que pour l’alléger d’une faute majuscule : avoir mis « pendant plusieurs années » son existence même au service d’un « totalitarisme » en formation. Rien de moins.

À vrai dire, Sahagian ne cherche pas à prouver ce qu’il avance, se contentant plutôt de laisser errer sa subjectivité dans les coursives d’un récit très intuitif et un peu désordonné. Le tout fait un livre plutôt bancal où abondent les citations, surtout quand elles servent, même par raccroc, l’hypothèse de départ de Sahagian, à savoir que, libéré de ses penchants de jeunesse pour un anarchisme aristocratique sous forte influence nietzschéenne, le ralliement de Serge au bolchevisme révélerait, en fait, son inclinaison longtemps contenue et sûrement mal vécue pour le camp du pouvoir. Psychologisante en diable, cette approche a l’avantage de ne pas avoir à trop s’encombrer de considérations historiques. Ainsi, on n’apprend pas grand-chose, à lire cet essai, sur le long cheminement qui conduisit Serge, non pas à se renier en passant dans le camp des calomniateurs, mais à se distancer d’un anarchisme individualiste à connotation illégaliste que les exploits de la bande à Bonnot avait largement contribué à discréditer. Et l’on n’en apprend pas davantage, plutôt moins d’ailleurs, sur le rôle déterminant que jouèrent, pour la suite de l’histoire, son séjour en Espagne et son implication – critique – dans cette force de classe naissante que représenta la CNT des origines. Quant à cette Russie sans dessus dessous dans laquelle Serge débarqua en 1919, nul doute qu’elle fut, à ses yeux et pour un temps, la terre de la grande promesse, cet espace infini où s’opérait enfin, en temps réel et sur une large échelle, le renversement du monde. On peut toujours s’étonner de la rapidité avec laquelle il rallia les bolcheviks, mais c’est faire peu de cas de la réelle fascination que les « vestes de cuir » exercèrent alors sur bien des révolutionnaires, anarchistes ou ex compris, en Russie et en dehors de la Russie. Interpréter l’histoire à travers ce qu’elle est devenue, c’est toujours risquer l’anachronisme. La Russie qu’il décrivit dans Ville conquise n’était rien d’autre que le lieu d’une révolution en marche dont les bolcheviks, pensait-il, représentaient l’indépassable avant-garde. C’est aussi simple qu’une adhésion fondée sur le désir d’en être. Après coup, il est toujours facile de chercher l’erreur, et encore plus aisé de la trouver. Dans le cas de Serge, elle ne relevait évidemment d’aucune duplicité, mais d’un enthousiasme, d’un tragique enthousiasme. Non pour le mensonge, mais pour l’idée de Parti, ce même parti qui, dégénéré ou pas, finirait par le briser.

En parallèle de l’essai de Jean-Luc Sahagian, on lira avec profit la récente compilation de textes de Victor Serge publiés chez Joseph K. sous le titre L’Extermination des Juifs de Varsovie. Consacrés à la « question juive » et à l’antisémitisme, ces écrits ont été collectés, annotés et préfacés par Jean Rière. Une remarque s’impose cependant : on eût aimé que, par justice, l’excellent maître d’œuvre de cette édition n’omette pas de saluer le travail des autres, et particulièrement celui d’Agone, courageux éditeur marseillais, qui, il y a tout juste un an, nous donna, dans sa collection « Mémoires sociales », une précieuse anthologie des chroniques que Serge écrivit, de 1936 à 1940, pour La Wallonie, où figuraient déjà sept des huit contributions insérées dans le présent recueil et abusivement signalées comme « [pouvant] être considérées comme inédites » [1]. Voilà qui est dit. Pour le reste, l’entreprise est louable et le travail soigné.

Comme le signale son préfacier, Serge prit très tôt connaissance des manifestations d’antisémitisme dont la Sainte Russie, fut, du temps des tsars, une terre de prédilection. C’est enfant, et en famille, qu’il perçut les terrifiants échos des pogromes et, adulte, qu’il s’opposa de manière déterminée à leur réitération. D’où cette vigilance de tous les instants que Serge opposa au retour de l’ignoble, mais aussi aux lâchetés et aux complaisances que sa forme nazie suscita, y compris au sein de la classe ouvrière. De la même façon, Jean Rière a raison de lier l’intérêt que Serge manifesta pour l’histoire du peuple juif à « ses propres conditions d’existence ». Elles lui permirent, nous dit-il, « d’appréhender très tôt, de l’intérieur, celle des Juifs, entre autres exclus et persécutés. Considéré comme “apatride” par ses pays de formation – la Belgique, puis la France –, il fut de ce fait, comme eux, en butte à de multiples suspicions et entraves administratives et prit conscience précocement de leurs destinées communes faites d’exils, d’exclusions, d’interdits divers. »

Hormis les huit chroniques – déjà évoquées – de La Wallonie, ce recueil regroupe quelques textes de grande portée sur la question, dont une admirable « Lettre à Maurice Wullens », datant de juillet 1939 et restée inédite jusqu’à aujourd’hui. Cette lettre fait suite à la publication dans Les Humbles – revue dont le « libertaire » Wullens, ami de Serge, était le directeur – de plusieurs vomissures antisémites émanant du pro-nazi Robert Van den Broek et du célinien Albert Paraz. Vigoureuse, cette missive résume à merveille le sentiment de honte et d’exaspération que dut ressentir Serge devant les fourvoiements, en « ce temps de défaite », de quelques-uns de ses anciens proches. Par quel étrange glissement, écrit-il à Wullens, peut-on accepter d’offrir « une tribune au nazisme et à l’antisémitisme, bref à nos pires ennemis, à la pire oppression, au plus bas mensonge, à la plus immonde saloperie du temps présent, à ce qu’en un mot, tu as combattu toute ta vie » ? Il savait bien, Serge, que, chez d’aucuns exaspérés de la veille, le « dégoût du stalinisme » était en train de muter en une coupable « indulgence envers le nazisme » et que, sur les marges d’une fratrie qui fut internationaliste, se propageait aussi le cancer. Pour lui, la barrière demeurait donc claire, infranchissable : « L’antisémitisme, je le combats selon mes moyens, je n’accepte pas de le discuter dans la presse ouvrière où il ne saurait avoir droit de cité, droit de parole. » Ce Serge-là, acharné à lutter contre cette prolifération d’infamie, fut aussi celui qui, dans un formidable texte de 1943 publié dans ce recueil, décrivit méthodiquement le crime contre l’histoire qui se jouait dans le ghetto de Varsovie, un crime dont il se refusait à admettre qu’il pût rester impuni. Le même Serge qui, consigné préventivement trois ans plus tôt sur le Sinaïa, en rade de Marseille, alors que Pétain salissait la ville de sa présence, déclarait aux flics qui lui demandaient s’il était Juif : « Je n’ai pas l’honneur ! »

Victor KEINER